科研动态| 我院孙闯副研究员在EPSL上发表新成果:物理模拟实验揭示青藏高原东北缘深部过程与地表变形

陆内变形机制是地球科学研究关注的焦点。印-藏碰撞及随后持续的汇聚造就了现今欧亚大陆南缘包含青藏高原在内、数千公里的庞大山系。该过程中深处陆内的造山作用如何发生?如何维持?针对相关问题,中山大学地球科学与工程学院张培震院士团队孙闯副研究员、李志刚副教授、郑文俊教授联合南京大学贾东教授、内华达大学Andrew V. Zuza副教授及其他合作者在《Earth and Planetary Science Letters》发表文章,借助物理模拟实验手段,分辨出不同造山驱动条件下对应的地壳变形差异,为解析陆内造山过程及其动力学问题提供了重要支持。

研究成果揭示造山驱动两大端元模式(挤入作用vs俯冲作用)对应迥异的造山带地壳结构和演化特征,主要认识如下:

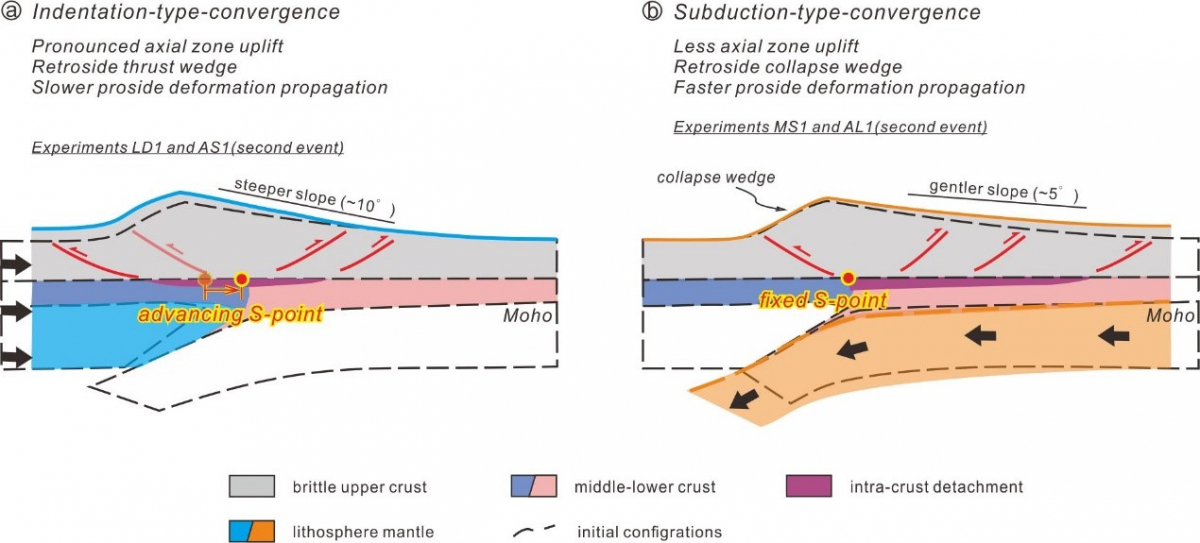

挤入作用驱动下的造山带能快速进入双向生长状态(图1a),而俯冲驱动下的造山带则表现为向俯冲板片的快速、单向扩展(图1b);这种差异是相应驱动条件下变形分配模式不同的直接反映。因为挤入作用伴随的变形更加集中于挤入块体前缘,可以形成更高的轴部带(axial zone),也更容易达到轴部带激发向上板片变形扩展的临界值;而俯冲作用下的轴部带抬升缓慢,难以达到该临界值,所以仅表现为俯冲板片方向的变形传递;此外,较低的轴部带还进一步决定了俯冲型造山带整体低缓的地形。

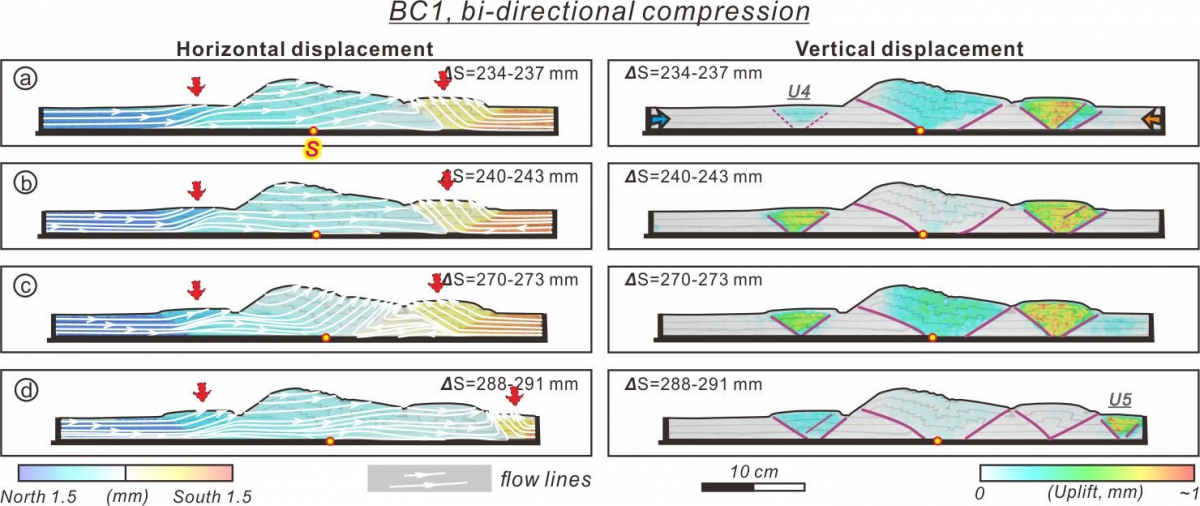

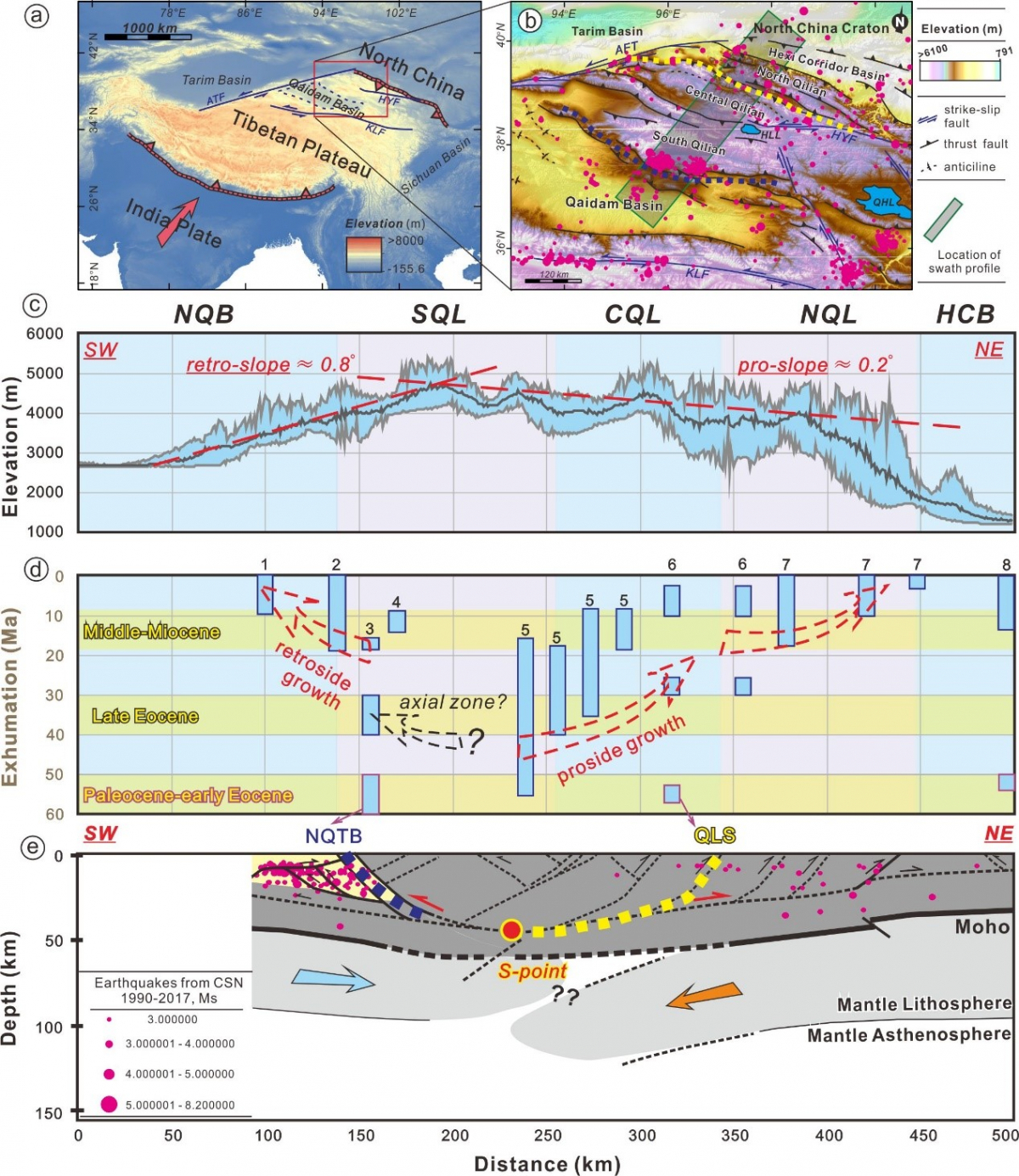

驱动模式交替次序控制地壳变形的响应方式。俯冲作用替代挤入作用时,指向俯冲板片的变形传递会被增强,而在挤入作用取代俯冲作用的情况下,造山带轴部将重新快速抬升。此外,挤入-俯冲同步的双向挤压驱动会形成一种特殊的瞬时变形分布特征,即活动变形仅分布在造山带两侧,轴部缺少活动(图2)。这一特征与青藏高原东北缘祁连山-柴达木地区的地震分布一致(图3e)。双向挤压条件下模拟的造山带还复现了现今祁连山褶皱冲断带一级构造样式及活动次序,在支持晚新生代华北克拉通存在南向俯冲认识的同时,还建立了深部俯冲与地壳变形、地形演化之间的直接关联 (图3)。

成果链接: Chuang Sun, Zhigang Li, Andrew V. Zuza, Wenjun Zheng, Dong Jia, et al., Controls of mantle subduction on crustal-level architecture of intraplate orogens, insights from sandbox modeling, 584, 2022, 117476, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117476

作者:孙闯

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟