科研动态 | 我院田云涛教授团队在ESR上发表文章:青藏高原东南部的递进式变形过程与动力机制

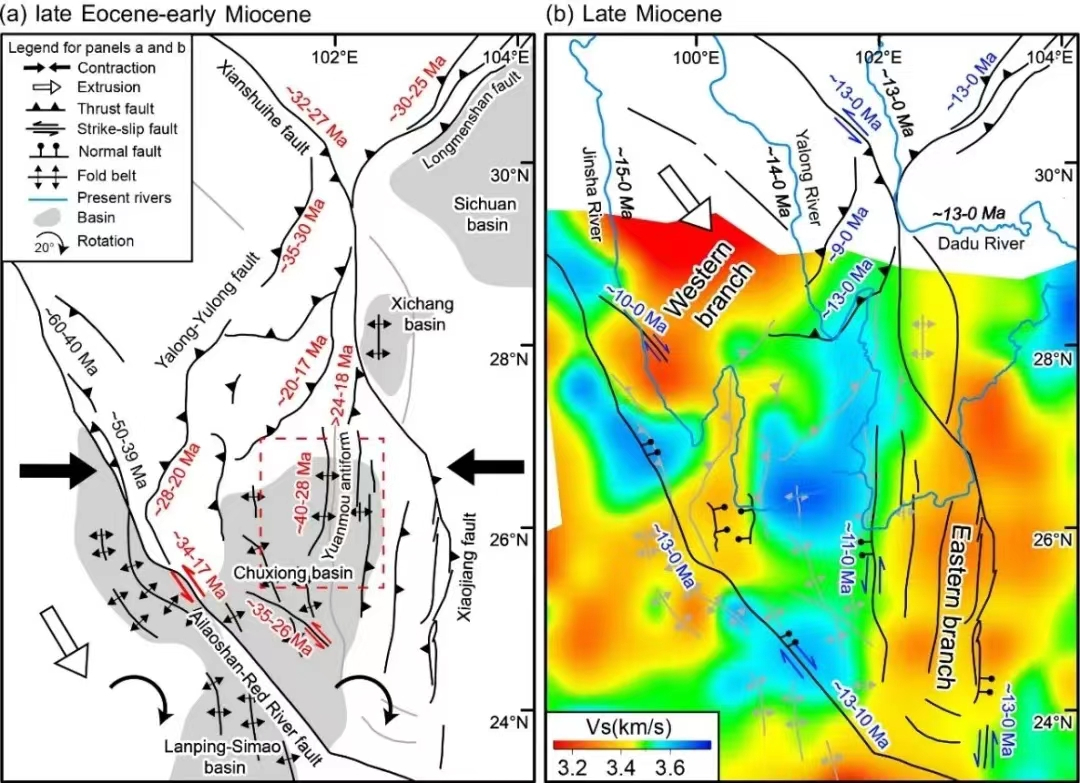

青藏高原是研究陆陆碰撞及资源环境效应的天然实验室。新生代以来,印度与欧亚板块的碰撞驱动了青藏高原向东南方向的扩展和挤出,活化了青藏高原东南缘的先存构造带(哀牢山-红河断裂带等)。青藏高原东南缘的构造变形和地表隆升,不仅影响亚洲季风气候的演变,而且可能与南海的形成与演化存在一定的成因联系。因此,青藏高原东南缘构造变形、地壳加厚与地表隆升的过程与动力机制,一直是国际学术研究的前沿和热点。相关的学术观点主要包括以下两种:晚始新世以来侧向挤出与地壳缩短;晚中新世以来中-下地壳管道流。然而,前者难以解释东南缘区域地壳加厚(50-65 km)与微弱地壳缩短(<20%)之间的矛盾;后者难以解释中-下地壳低速体不连续的空间分布(图1b),且中-下地壳大规模(上千公里)流动所需要的地壳粘度(1016-1018) Pa•s比诸多观测结果低约2个数量级。

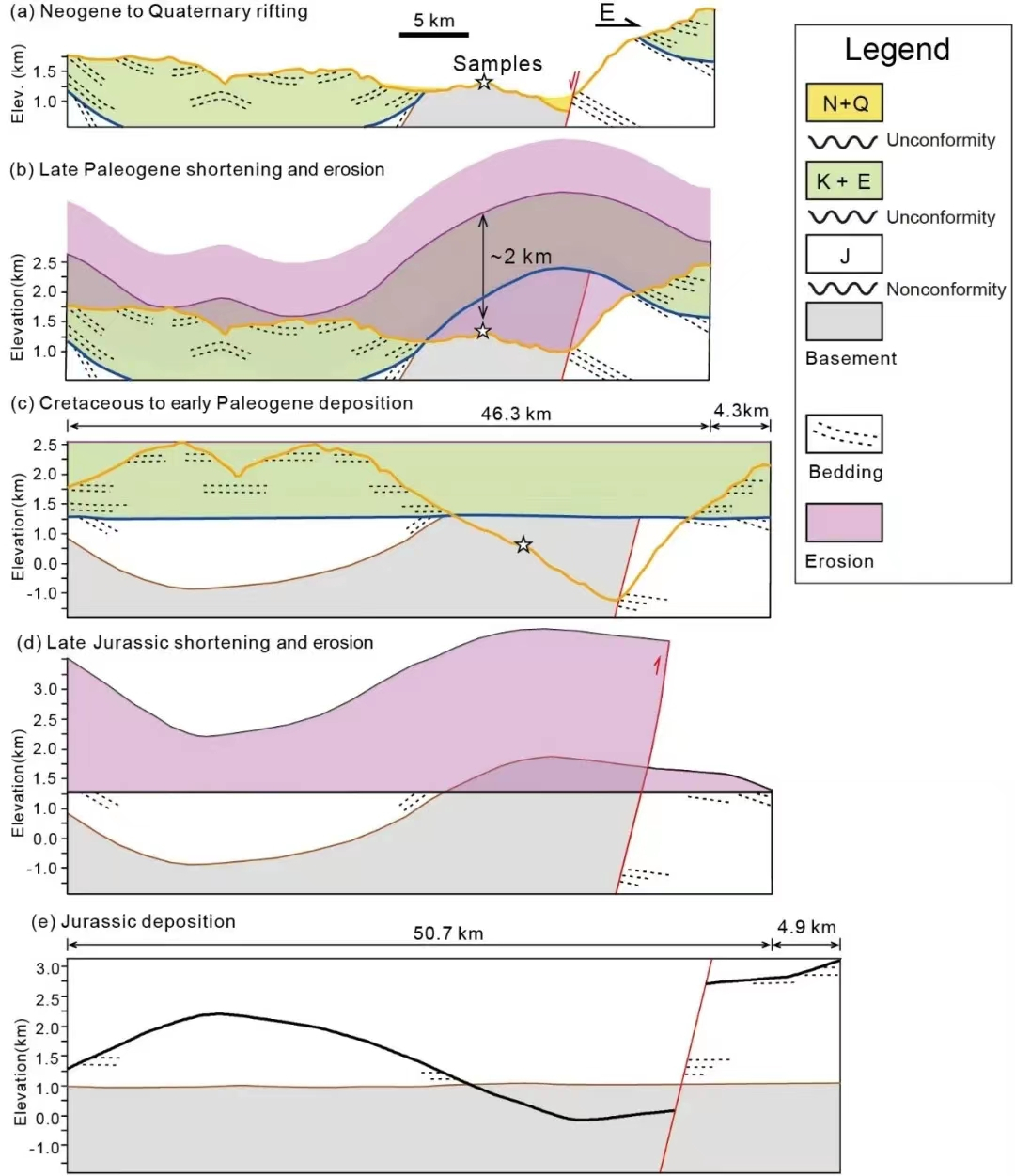

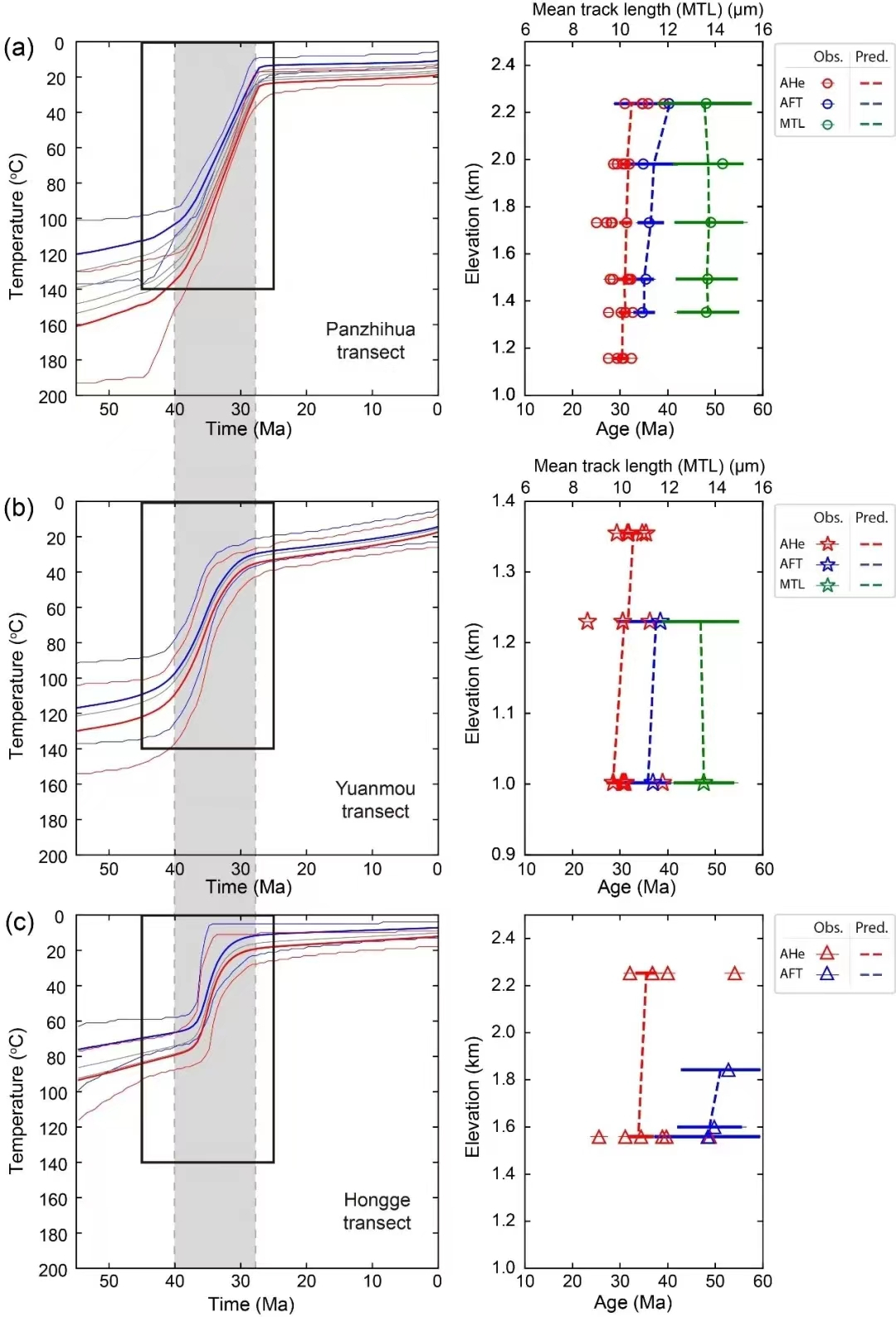

中山大学地球科学与工程学院田云涛教授课题组长期关注青藏高原东南缘构造变形过程与动力机制,近年来指导博士生张贵洪同学,对比了该地区主要断裂带(哀牢山-红河、鲜水河与玉龙-雅砻断裂带)与川滇块体内部的构造变形历史与变形量(图1),发现(1)位于川滇块体内部的元谋背斜,在早-中新生代经历了一期近E-W向地壳缩短变形,其缩短率仅为约9%(图2),元谋背斜轴部的三个年龄-高程剖面的磷灰石(U-Th)/He与裂变径迹及热历史反演模拟,揭示该期变形发生在约40-28 Ma期间(图3);(2)始新世-早中新世期间,大型断裂带(红河-哀牢山、鲜水河断裂带等)经历了大规模地壳加厚、高温变质和剥蚀作用(>15-10 km),远远高于构造带之间的区域(元谋地区等),说明该时期构造缩短量具有明显的空间不均一性(图1a);(3)晚中新世的构造变形和剥蚀作用在区域上更加普遍,在断裂带及之间的地区均有发育,且量级近似(图1b)。

为了解释上述构造与岩石剥露时空差异,课题组提出一种递进式的构造变形模式(图4):晚始新世-早中新世,强烈的转换挤压变形、地壳缩短加厚和地表抬升主要发生在大型边界断裂带(哀牢山-红河、鲜水河与玉龙-雅砻断裂带),而远离这些断裂带的区域仅发育了极为有限的地壳缩短作用;大型断裂带下部的加厚地壳经过约20-30个百万年的热弱化之后,中下地壳物质发生充分的部分熔融;晚中新世,这些原位发育的中-下地壳部分熔融物质在横向上地形梯度的驱动下,自率先隆升的大型断裂带向两侧流动,进而导致区域性的地壳加厚和地表均衡抬升。

上述研究成果发表于《Earth-Science Reviews》。论文信息:Zhang, G., Tian, Y., Li, R., Shen, X., Zhang, Z.,Sun, X. and Chen, D., 2022. Progressive tectonic evolution from crustalshortening to mid-lower crustal expansion in the southeast Tibetan Plateau: Asynthesis of structural and thermochronological insights. Earth-ScienceReviews, 226: 103951.

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟