我院师生赴“中山大学”号开展《海洋地质灾害》课程学习

前言:《海洋地质灾害》是我院的研究生课程,主要讲授海洋地质灾害的种类、致灾机理和影响等,由我院李琳琳教授、李志刚副教授等老师承担教学任务。“中山大学”号有“海上移动课堂”、“中山大学第六校园”等称号,赴“中山大学”号开展课程学习是其中的特色课,对于学生开拓自身视野、领略海洋科学的独特魅力、致力于为国家海洋强国发展贡献青春力量有重要的推送作用。

2022年11月15日,恰逢“中山大学”号在珠海高栏港码头停靠,我院67名2022级硕士研究生在中山大学海洋科学考察中心的协调安排下,登上“中山大学”号科考船开展课程学习。上午七点半,学生们在李志刚老师的带领下,从中山大学珠海校区出发,在近两小时的车程后,抵达了停靠“中山大学”号的烽火码头。下车步行百余步,巨大的“中山大学”号便映入眼帘。在配合珠海市疫情防控要求之后,师生们登上了科考船。

师生登上“中山大学”号

登上“中山大学”号之后,学生们来到了多媒体报告厅。金德飞船长首先为大家介绍了“中山大学”号的建造背景、功能以及所肩负的使命。他说“‘中山大学’号是我国科学家自主设计、自主研发、排水量最大、综合科考性能最强、创新设计亮点最多的海洋综合科考实习船”。继而讲述了他十余年的环球航行经历,为同学们介绍了曾抵达的66个国家,船上的组织架构、各职务日常工作职责以及航次准备等内容,使大家对远洋航行以及船员们的具体工作有了系统的了解。最后,金船长还向同学们介绍了他印象最深的几次航行及沿途所遇的风土人情、文化差异、美景美食,进一步激发了大家对于海洋的憧憬与向往。

金船长在“海上大讲堂”介绍环球航行经历

随后,李志刚副教授为同学们讲授以《从海底识海洋—海洋“四宝”》为题的精彩课程,包括“中山大学”号上搭载的海洋“四宝”设备、工作原理和在地质-地球物理方面的应用等,包括单/多波束测深、反射地震、浅地层剖面和地层取样。通过系统介绍,学生们对海上科研工作的开展流程以及各类仪器的原理和应用前景有了初步的了解,激发了大家都海洋地质研究的热情。

李志刚老师在“海上大讲堂”为同学们授课

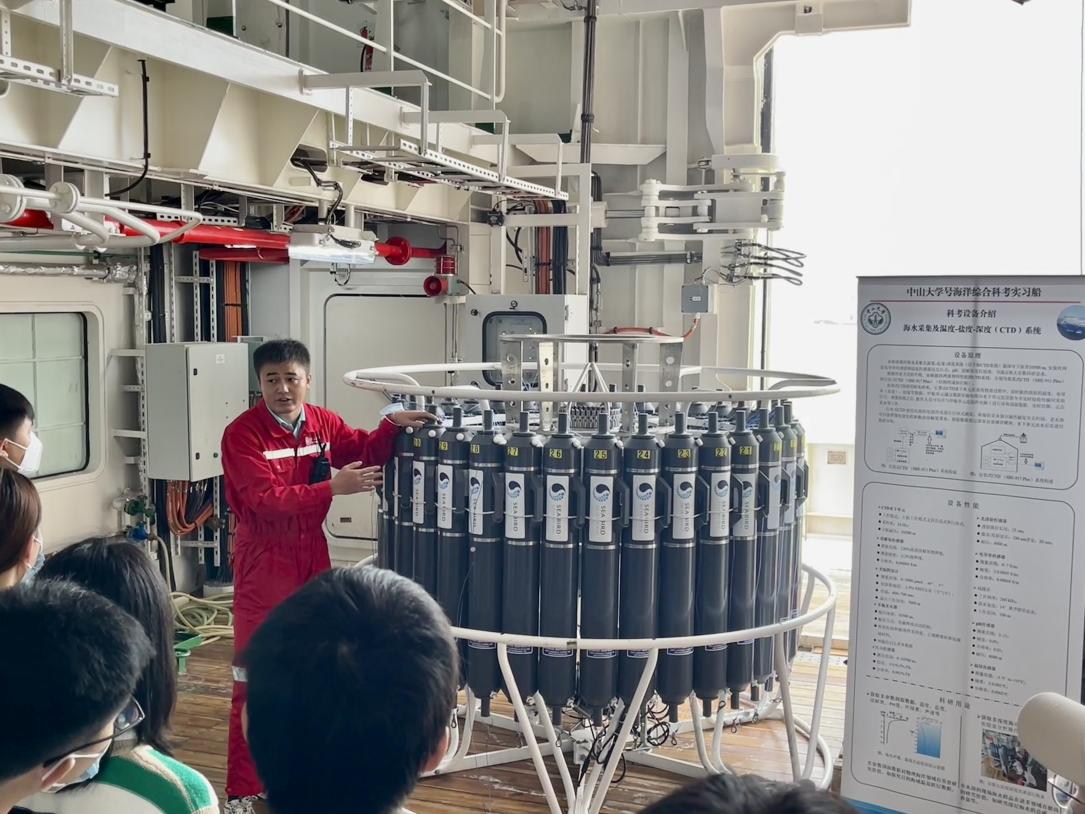

同学们在报告厅专注听课

报告结束后,由金船长和大副带领同学们先后参观了科考船实验区域、作业区域、休闲生活区域、驾驶区域等,深入了解体验科考人员及船员的海上工作模式。期间,探测部赵旭老师向学生们介绍了船上配备的先进科考仪器、科考操作支撑和探测设备、样品处理、检测分析和数据处理的各类实验室,了解了船舶平台的综合性能和科考功能。赵旭老师还针对海上作业的主要设备,海水采集及温度—盐度—深度(CTD)系统、箱试取样器、长柱状活塞取样器、多波束海底地形测量系统、海底动态重力系统等,进行了较为详细的介绍,让同学们深入地进行了实地学习。

探测部赵旭老师讲解CTD功能和操作方法

金船长在为同学们介绍控制台

行程接近尾声,同学们在“中山大学”号上自由参观并合影留念,船上先进齐全的科考设备令中大学子倍感自豪,完善的实验和生活设施增添了大家对于海洋科考生活的向往。随后,同学们与“中山大学”号的第一次相遇便在大合影中画上了句号,大家纷纷表示受益良多。

同学们在“中山大学”号甲板上合影留念

同学们在“中山大学”号前合影留念

诗人雨果曾说:“比陆地宽广的是海洋,比海洋宽广的是天空,比天空宽广的是人的胸怀”,对于人类赖以生存的地球,海洋的面积占比71%,而陆地仅占29%,所以海洋远远要比陆地大得多。面对神秘而又广袤的海洋,那些敢于踏浪而行的勇者,往往会因见识大海的辽阔而拥有更加开阔的心胸。对于人类来说:海洋是性情多变的,风平浪静之下往往暗流涌动;海洋是神秘莫测的,拥有着解开地球深部构造及运动机制的钥匙;海洋是广阔无垠的,蕴藏着人类生存和发展的丰富宝藏。本次活动极大地激发了我院学子投入海洋科学研究领域的热情,期待同学们再一次登上“中山大学”号,走向深海远洋,逐梦海天,探索海洋科学未知领域,续写海洋的故事,将青春理想融入到中华民族海洋强国梦想之中。

图:吕娟霞 崔家莹

文字:龙伟旺、吴练文、涂俊喜

校稿:李志刚,李琳琳

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟