科研动态 | 高锐院士团队报道深地探测综合性研究新成果:深地震反射剖面揭示喜马拉雅-青藏高原地壳生长与构造演化的深部过程

喜马拉雅-青藏高原形成于新生代印度与欧亚两个大陆板块的碰撞,是全球典型的陆-陆碰撞造山带。陆-陆碰撞过程是我们理解板块构造缺失的链条,喜马拉雅-青藏高原是研究陆-陆碰撞过程的天然实验室,是打开陆-陆碰撞奥秘的“罗斯塔石”,而深地震反射剖面探测是破解这一科学奥秘的最佳途径,可追溯大陆的构造演化与地球动力学深部过程,丰富大陆造山带与盆地生长过程、构造变形、成因机制的理论,促进油气、矿产资源开发,理解环境效应。

为了揭示喜马拉雅-青藏高原构造演化深部过程这个科学奥秘,截至2019年底,高锐院士及其团队在青藏高原已经完成深地震反射剖面累计约4517 km。深反射地震剖面切开了喜马拉雅-青藏高原巨厚地壳,从青藏高原南北边缘到东西两端,再横过高原腹地,经过对观测数据的多次优化处理得到地壳精细几何结构,通过地球物理学与构造地质的交叉研究,数值模拟分析等综合研究,揭示了印度-欧亚板块碰撞域在南缘雅鲁藏布江缝合带下印度地壳拆离俯冲与地壳生长、青藏高原北缘陆内造山、东缘刚性挤压剪切、西缘面对面碰撞以及青藏高原中部伸展的复杂生长、拓展样式。展现了现代板块体制下,汇聚大陆地壳生长、拓展深部构造过程。近期高锐院士团队用中文和英文综述了取得的标志性成果,主要如下:

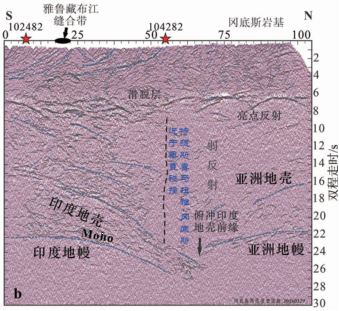

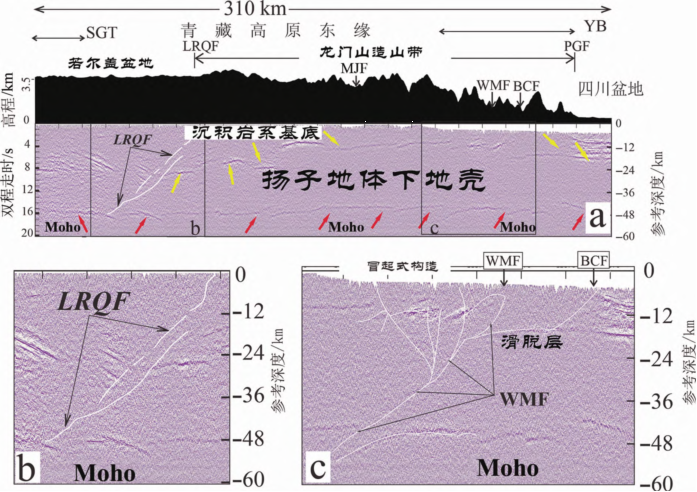

(1)青藏高原南缘雅鲁藏布江缝合带下印度地壳拆离俯冲与地壳生长(图1):(a)横向上,印度板块上下地壳拆离,上地壳向北逆冲下地壳北向俯冲,北向俯冲下地壳前缘有限的存在于南拉萨地体南缘。上覆的南拉萨地体下地壳则出现透明反射结构和中拉萨地体统一北倾的反射结构;(b)垂向上,雅鲁藏布江缝合带以南,印度地壳主要表现下地壳俯冲、中上地壳通过双重构造叠置回返。南拉萨地体四分之三的地壳表现为透明反射。占据另外四分之一的上地壳顶部表现为统一南倾的逆冲结构形态;中拉萨地体则以下地壳北倾、上地壳上拱反射结构为主。三者皆在垂向上出现差异性变形;(c)主碰撞带上地壳顶部表现为统一的后展式顶板逆冲推覆构造,该逆冲推覆系统可一直从南拉萨地体北边界的洛巴堆—米拉山断裂向南越过南倾的雅江缝合带延伸至北喜马拉雅穹隆背斜北翼。

图1 雅鲁藏布江缝合带下的印度地壳拆离下地壳向北俯冲(上图)与印度—欧亚板块主碰撞带全地壳尺度结构、物性分布(下图)

(2)青藏高原北缘陆内造山(图2):通过综合分析青藏高原东北缘祁连山中部地区所获得的深反射地震剖面数据,结合全地壳构造变形分析,解读了祁连山新生代陆内造山机制。深地震反射剖面结构精细的展示了地壳的双重构造、海原断裂西段的深部延伸形态、以及中下地壳的祁连逆冲断裂系等深部构造。结合地壳构造填图和其他地球物理资料,并数值模拟,提出新生代以来祁连山地区两次陆内俯冲作用造就了现今的祁连山。

图2 青藏高原东北缘祁连山地区二次陆内俯冲模式图

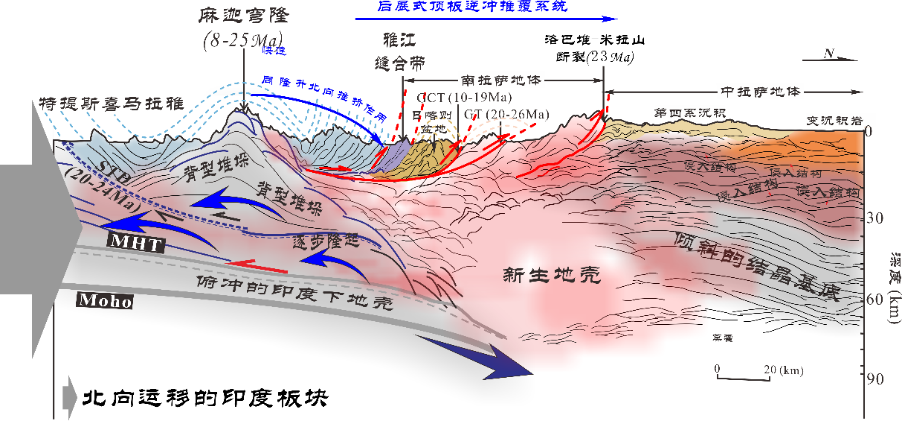

(3)青藏高原东缘刚性挤压剪切(图3): 2011年跨越龙门山实施了一条310km长的深地震反射剖面。出乎意料的是,龙门山反射剖面显示扬子基底一直西延到整个龙门山造山带下,龙日坝断裂而不是龙门山断裂是扬子地块西边界。龙门山反射剖面还显示出汶川-茂文断裂为一花状走滑构造,向下延伸切穿Moho,反映出地震活动深部构造背景。研究结果同时揭示出青藏高原东缘地壳变形不同于青藏高原东北缘,基底的强烈错断和高角度断裂的斜向仰冲作用吸收了青藏高原物质的向东挤出,并受到四川盆地的坚硬阻挡,在这种独特的陆内造山环境下形成了龙门山。

图3 龙门山深地震反射剖面(若尔盖-四川盆地)深地震反射剖面

SGT—松潘甘孜地体;YB—扬子地块;LRQF—龙日曲断裂(龙日坝断裂带的右支);PGF—彭冠断裂;MJF—岷江断裂;WMF—汶川—茂文断裂;BCF—北川断裂。

反射剖面显示:扬子下地壳自四川盆地穿越龙门山向西被龙日坝断裂带截切,如图b;汶川—茂文断裂为一花状走滑构造,向下延伸切穿Moho面,如图c。

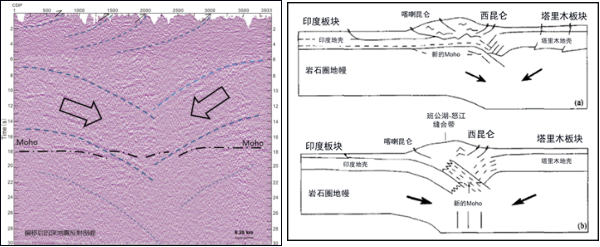

(4)青藏高原西缘面对面碰撞(图4):西昆仑造山带位于青藏高原西北缘,呈现狭窄的板块碰撞强烈变形带,宽度仅为喜马拉雅的三分之一,被认为是第二喜马拉雅,阿尔金断裂、昆仑断裂以及高原内部多条缝合带延伸那里。因而,西昆仑造山带变形成因机制备受世人瞩目。1997年高锐院士团队首次在西昆仑山与塔里木结合地带实施了102km深地震反射剖面和200km宽频地震综合探测,研究结果获得塔里木和西昆仑岩石圈尺度面对面(face to face)碰撞的深部证据,提出大陆板块面对面(face to face)碰撞是大陆板块俯冲碰撞新类型。这个新的发现发展了前人提出的塔里木板块单向俯冲导致西昆仑强烈变形的认识。

图4 西昆仑-塔里木深地震反射剖面(左)和面对面构造模型解释(右)

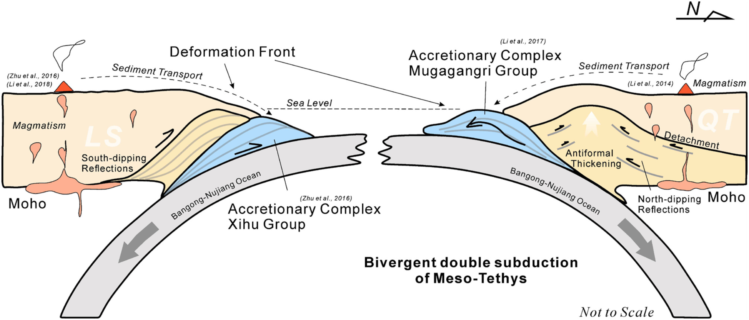

(5)班公湖-怒江缝合带双向俯冲和青藏高原腹地伸展构造(图5):在2004-2008年多次实验的基础上,2009年秋季-2010年春季,高锐院士团队历经7个月克服恶劣的自然条件完成了南起拉萨地体的北部(色林错西缘),北止羌塘地体北缘(多格错仁)的310km深地震反射剖面,简称羌塘剖面。这是在高原腹地首次完成的全地壳连续深地震反射剖面。2016年继续完成拉萨地体北段剖面120km,获得完整跨过班公湖-怒江缝合带(BNS)连接羌塘地体的深地震反射剖面。获得若干重要发现:(a)揭露出班公湖-怒江缝合带双向消亡的深部过程。横过怒江缝合带(BNS)Moho发生错断,Moho从拉萨地体北端的75.10km到羌塘地体最南端的68.90km,错断6.20km,Moho错断规模小于地震扇形剖面给出的20km和接收函数的10km。Moho错断可能是BNS古老缝合带晚期复活表现;(b)首次获得高原腹地的反射Moho。羌塘地体内部Moho深度平均62.60km,比周围地体减薄约10km,近于平坦展布。平的减薄的地壳厚度反映了青藏高原腹地正在垮塌的伸展构造环境;(c)羌塘下地壳存在数条向北倾斜的连续反射,可能是BNS向北俯冲,以及地壳发生构造叠置的遗迹,向北延伸可到羌塘地体的中北部。

图5 班公湖-怒江缝合带双向俯冲(上图)与青藏高原腹地羌塘深地震反射剖面(下图)

上述综合性研究成果阐述了深地震反射剖面在精准揭示陆陆碰撞奥秘与深部过程的意义。在于依据穿越青藏高原周缘及腹地,特别是横过雅鲁藏布江缝合带的多条深地震反射剖面探测数据,精细揭露了板块构造陆陆碰撞范例中印度板块与亚洲板块陆陆碰撞地壳尺度的几何结构与深部行为。深刻揭示了喜马拉雅-青藏高原南北两缘的大陆碰撞、地壳生长、陆内造山,中部地壳伸展、边缘向外扩展的深部地球动力学过程。

本文综合性研究主要成果作为邀请稿发表于《地学前缘》,以及《地球物理学报》和近期3篇英文文献(见下面)。其中,《地学前缘》的文章(下面文献1)被美国科学协会的eurekalert网报道。本项研究得到了第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0701),国家自然科学基金项目(41430213,41574091,41590863,41874102)、国家重点研究计划项目(2016YFC0600301)、广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队项目(2017ZT07Z066)、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)南海深部地球物理创新团队项目(311021003);中国地质调查局地质调查项目(DD20190016);国土资源部深部探测项目(SinoProbe-02)项目等资助。

- 高锐,周卉,卢占武,郭晓玉,李文辉,王海燕,李洪强,熊小松,黄兴富,徐啸,2022,深地震反射剖面揭示青藏高原陆-陆碰撞与地壳生长的深部过程。地学前缘,29(2):14-27.

- 高锐,齐蕊,黄兴富,陈宣华,熊小松,郭晓玉,刘晓惠,廖杰,2022,青藏高原东北缘祁连山中部精细地壳结构研究。地球物理学报,65(8):2857-2871.

- Zhuoxuan Shi, Rui Gao, Zhanwu Lu, Wenhui Li, Hongqaing Li, Xingfu Huang, Hongda Liang., 2022, Bidirectional subduction of the Bangong-Nujiang ocean revealed by deep-crustal seismic reflection profile, Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2022.229455

- Qi R, Liao J, Liu X and Gao R, 2022: Numerical Investigation on the Dynamic Evolution of Intra-Crustal Continental Delamination. Front. Earth Sci. doi:10.3389/feart.2022.829300.

- Zhanwu Lu, Xiaoyu Guo, Rui Gao, Michael Andrew Murphy, Xingfu Huang, Xiao Xu, Sanzhong Li, Wenhui Li, Junmeng Zhao, Chunsen Li, Bo Xiang, 2022. Active construction of southernmost Tibet revealed by deep seismic imaging, Nature Communications (2022) 13:3143. DOI: 10.1038/s41467-022-30887-3

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟