地质学专业:脚踏实地 仰望星空

一、专业简况

1、专业发展历程

中山大学地质学专业始创于1924年,是中国近现代地质学的发源地之一,是历史悠久的地质学本科人才培养基地。创办初期,中大地质系汇集了一大批蜚声中外的名家大师,先后在此学习和工作过的院士有朱家骅、谢家荣、孙云铸、乐森璕、斯行健、冯景兰、杨遵仪、陈国达八人,在学术研究、人才培养和地质实业发展方面创造了辉煌的成就。1952年全国高校院系大调整期间,中山大学地质学科整建制迁至长沙先后成立中南矿冶学院(今中南大学前身)、长沙大地构造研究所、中国科学院广州地球化学研究所,为中国地质学研究和人才培养的进一步拓展做出卓著贡献。1972年,中山大学复办地质学专业,1979年复办地质学系,秉承深厚历史底蕴和优良的办学传统,乘改革开放东风,各项事业取得长足发展。在新时代,中山大学地球科学学科在张培震、高锐、成秋明三位院士领衔的高水平师资队伍支撑下,凭借地处粤港澳大湾区独特的区位优势,依托中山大学珠海校区深地、深海、深空、深蓝的强大学科群,中大地质学科持续走强,成为具有全球视野的培养地球科学高级专业人才的重要基地。

2、专业定位

地质学专业坚持中山大学建设中国特色、世界一流大学的办学定位,紧密对接地球系统科学及我国科技、社会、经济发展对地质学科创新型人才的需求,培养具有坚实地质学类基础知识、能洞悉国际前沿重大科学问题、引领地质学未来发展的学术型人才和着眼国家重大战略需求,服务于重大社会生产实践的技术型人才。

3、人才培养目标

地质学专业坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,以学生成长为中心,培养德智体美劳全面发展的具备厚实基础知识和宽广的专业理论基础、卓越科学思维能力和突出的创新能力、能熟练掌握地学工作的基本技能、能运用所学知识合理提出和分析地学相关科学的理论与应用问题、拥有开阔的国际地球科学视野的杰出人才。

二、专业特色

1、师资力量雄厚

地球科学与工程学院目前拥有专任教师65人,其中院士3人,国家高层次人才26人次,教授23人、副教授42人。教师队伍结构合理,具有优秀的教学能力和卓越的科研实力。

学院长期持续承担国家级重大重点科研项目。近3年来,学院教师主持、在研国家级、省部级科研项目约200项,其中包括国家重点研发计划项目、国家级重大研究项目、重点项目、专项项目、人才项目、国际合作与交流项目、国家自然科学基金面上项目等。

结合学院教学科研协调发展的理念,依托省重点实验室、省工程中心、省科普教育基地获得相关纵向项目资助、教学成果奖、大学生创新创业训练项目等多方面进展,做到了科研-教学-人才培养-科普全面稳固提升。

2、实验、实习平台优越

地球科学与工程学院建立有1个省级实验教学中心、3个省部级科研平台、1个广东省科普教育基地,与相关行业或单位合作共建有6个本科实习教学基地。

省级实验教学中心:

广东省地质与地球物理实验教学中心

省部级科研平台:

1.广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室

2.广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室

3.广东省深地探测与地质工程技术研究中心

省科普教育基地:

地质矿物博物馆

本科实习教学基地:

1. 中山大学地球科学与工程学院-神农架国家公园管理局合作建设地球科学认识实习教学基地

2. 中山大学地球科学与工程学院-深圳大鹏半岛国家地质自然公园实习教学基地

3. 中山大学地球科学与工程学院-连南瑶族自治县共建设粤北百里瑶山地质实习教学基地

4. 中山大学地球科学与工程学院-粤北(连州及其邻区)综合地质实习基地

5. 中山大学地球科学与工程学院-广东核工业地质局二九二大队综合实习教学基地

6. 中山大学地球科学与工程学院-中国地震局兰州岩土地震研究所实习教学基地

3、培养经验丰富

地质学专业为国家级一流本科专业建设点,教师队伍人才培养经验丰富,近5年获得1门国家级一流本科课程、1门省级一流本科课程、3项教学成果奖、11本教材和专著等多项教学成果。

国家级一流课程:

《地球内部动力过程虚拟仿真实验》

省级一流课程:

《地球化学》

教学成果奖:

1. 2023年校级教学成果一等奖《地球科学岩矿古生物教学的实物与可视化融合互动实现》

2. 2022年省级教学成果二等奖《研究型大学地球科学一流人才培养模式与探索》

3. 2022年省级教育研究优秀成果奖《如何把握<普通地质学>教学中的广度与深度》

教材和专著:

1. 中山大学地球科学与工程学院岩矿古生物教学实习指导书与图册

2. 地球科学概论(第二版)

3. 固体潮观测数据处理手册

4. 晶体光学

5. 岩石三维图鉴

6. 珠宝玉石基础

7.中山大学地球物理学野外综合实习指导书

8.地基处理技术理论与实践

9.地貌学与第四纪地质学的基本原理及应用

10.绿色发展理念研究:重回人与自然和谐

11.地球科学大数据挖掘与机器学习

三、课程体系

课程体系设计充分考虑了地质学科发展的趋势和培养高层次地质科学专门人才的需要,增加了适应地质学发展和新技术、新方法应用以及拓展海洋战略研究的本科课程。本专业分阶段开展培养:一是前三学期的大类培养阶段,以强基础、拓视野为主要目标,培养学生的专业兴趣和基本素养; 二是第三学期后分流到各专业,此阶段突出专业基础和专业能力的培养。两阶段之间强调地学大类专业课程和基础课程的学习,突出三个专业方向的共同需求,逐渐衔接到各专业。

四、学生发展

1、专业实习全覆盖

地质学专业实习教学贯穿了专业培养的全过程,在认知实习-填图实习-综合实习各阶段实习课程建设过程中,与传统教育将专业能力和思想素养分成两个不同单元和阶段相比不同,强调将能力培养与素质提升紧密结合,各阶段均突出能力和素质结合,合理选择实习地点和位置,构建适合各阶段的专业实习课程框架,一方面让学生巩固了地质学专业知识,另一方面也锻炼体能、磨炼意志,培养学生野外工作和仪器设备的操作技能。

2、分阶段科研训练

学院实行专业导学+科研训练+本科毕业论文训练的科研训练制度,指导全部学生参与教师科研团队和科研项目、大部分学生承担大学生创新创业训练项目,全力培养具有独立思考能力、初步科研素质的创新型人才。

从入学开始,开展院士第一课,为学生作专业导学,打开科研的大门,并指定2名专任教师班主任,与学生开展日常学习、专业等方面的交流。从二年级起,每名教师指导1-2名本科学生,进行为期两年的科研训练,学生按要求参与导师(组)的相关科研项目内容及实践,通过科研训练,能熟练掌握一门或一类科研工作的过程、方法或实验技术,为大四毕业论文工作打下坚实的专业基础。

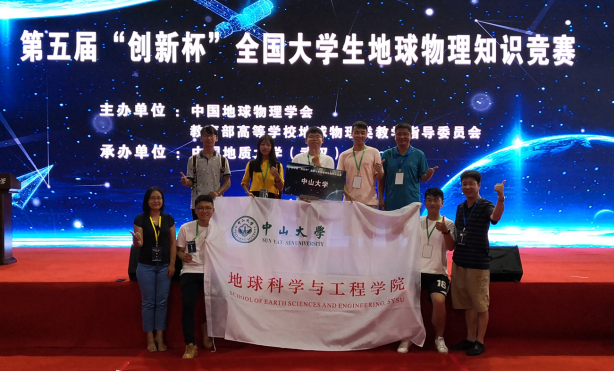

3、专业竞赛

学生通过各类地质学、地球物理学等相关的专业竞赛锻炼专业技能、强化科研能力并形成独立解决问题的思维方式。

五、培养成效

近年来,学院本科毕业生长期保持65%以上深造率,一批批优秀学子成长为学科新秀,活跃在学术前沿或国家、地方建设一线。

在毕业生的问卷调查中,学生对学院的满意度达到95%。中国科学院地质与地球物理研究所、广东省地质调查院、广东省建筑科学研究院、澳大利亚新英格兰大学等国内外知名高校和科研机构,高度肯定毕业生综合素质高、批判性思维与分析问题的能力好,具有培养成为优秀科学家的潜力。在全国地质行业领域,地质学专业毕业生表现卓越,多人次获得国家自然科学奖、全国和省“五一”劳动奖章、“大国工匠”称号,多次荣获专业竞赛、科技成果奖。

转载来源:中大教务部

编辑:张琳欣

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟