科研动态 | 我院博士研究生在GSAB上发表文章:华南雪峰山隆起带下方多尺度壳幔结构及其动力学意义

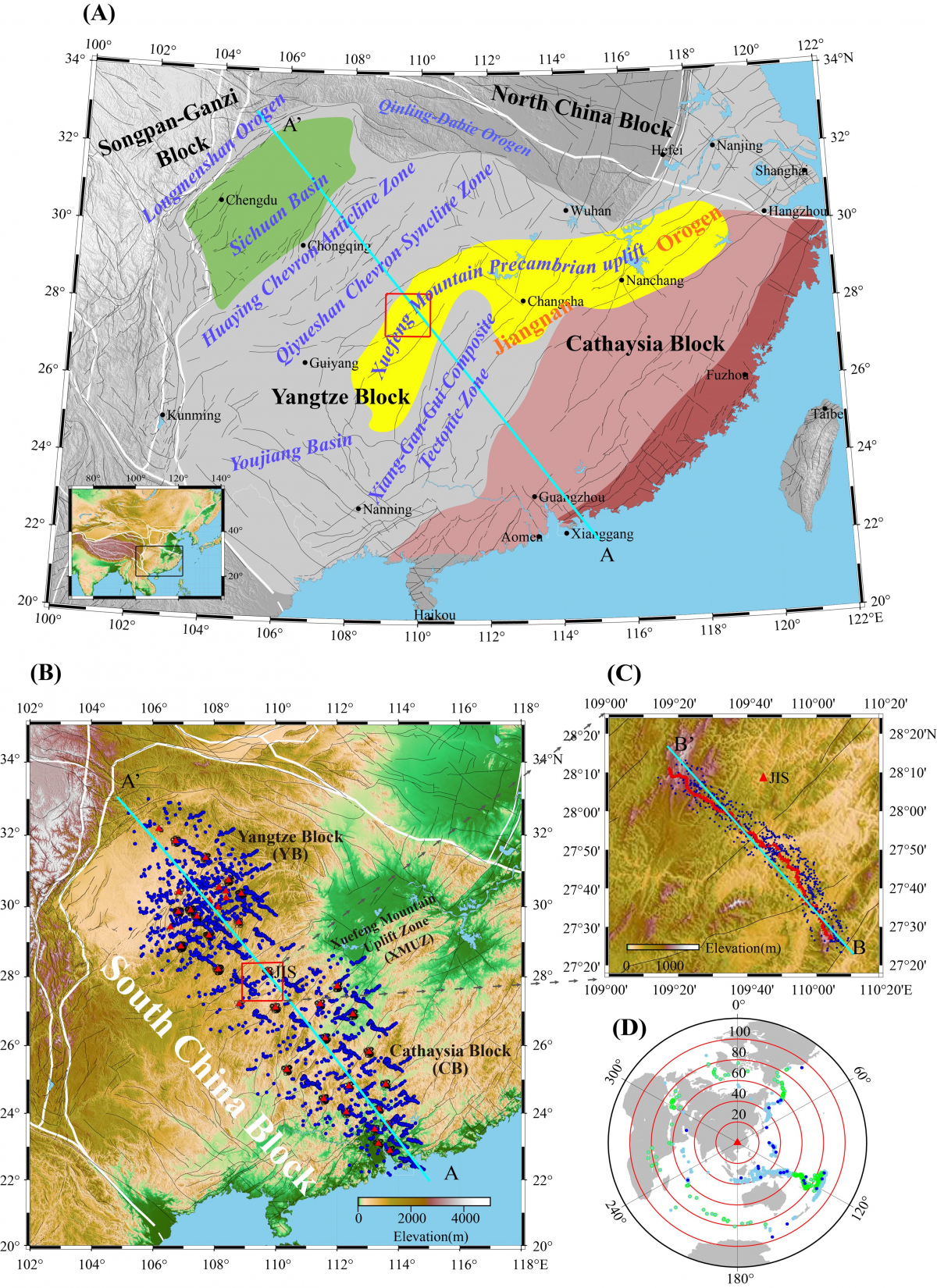

华南块体位于欧亚板块的东南缘,受太平洋板块、菲律宾海板块和印度板块的影响。华南板块通常被认为是由扬子块体和华夏块体碰撞形成,随后经历了多阶段的造山过程,包括古生代和早中生代的造山运动等。雪峰山隆起带是扬子板块重要组成部分,位于雪峰山陆内构造系统的中心,同时也是华南板块的中心(如图1所示),被认为是受到了古太平洋板块俯冲远程效应的影响。华南雪峰山隆起带下方的多尺度壳幔结构,对于揭示古太平洋板块俯冲的影响以及岩石圈减薄的机制具有宝贵价值。

本研究将利用中国地震台网固定地震台站的长周期地震资料研究华南地块壳幔的大尺度结构,利用麻阳地区短周期密集地震台阵数据研究雪峰隆起带西北缘的小尺度地壳精细结构。研究所使用的中国地震台网固定地震台站的位置与短周期密集地震台阵的位置如图1B与图1C所示。

图1 研究区的构造背景(A)与台站的位置(B、C)

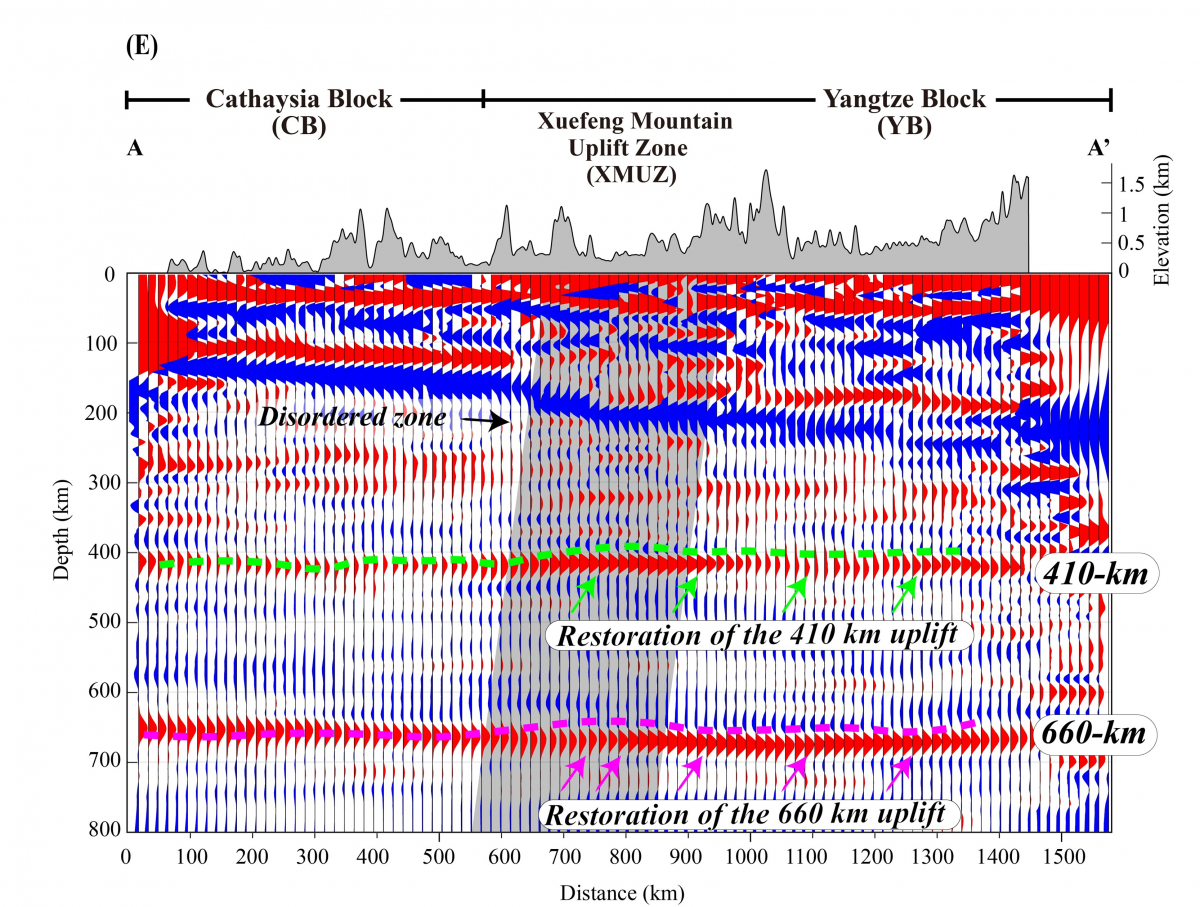

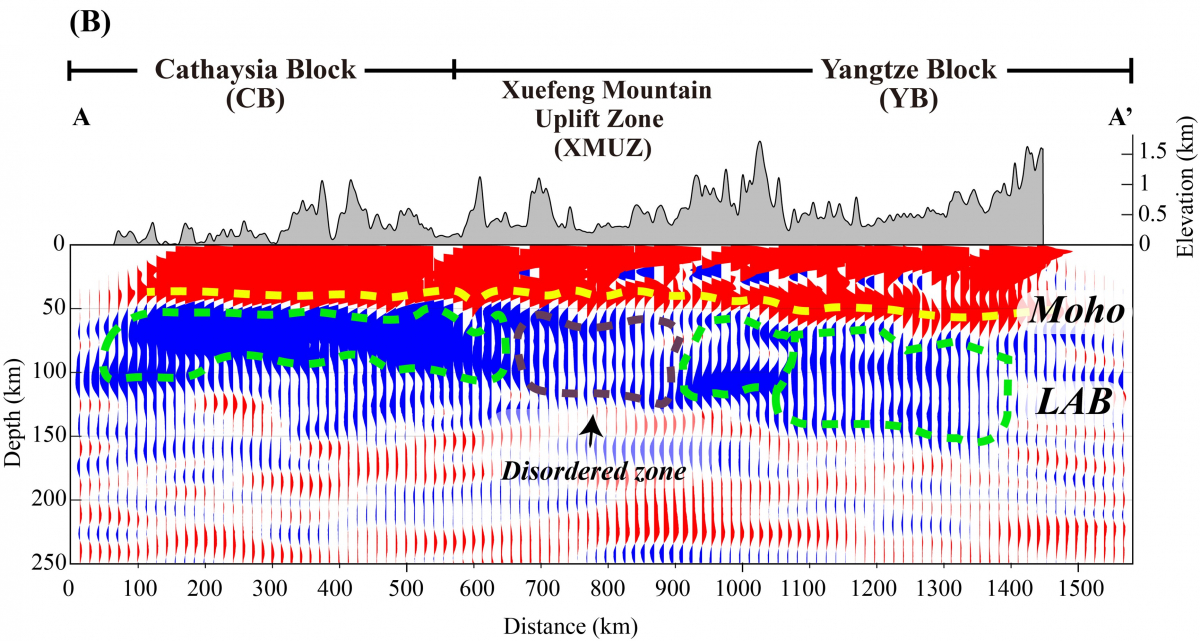

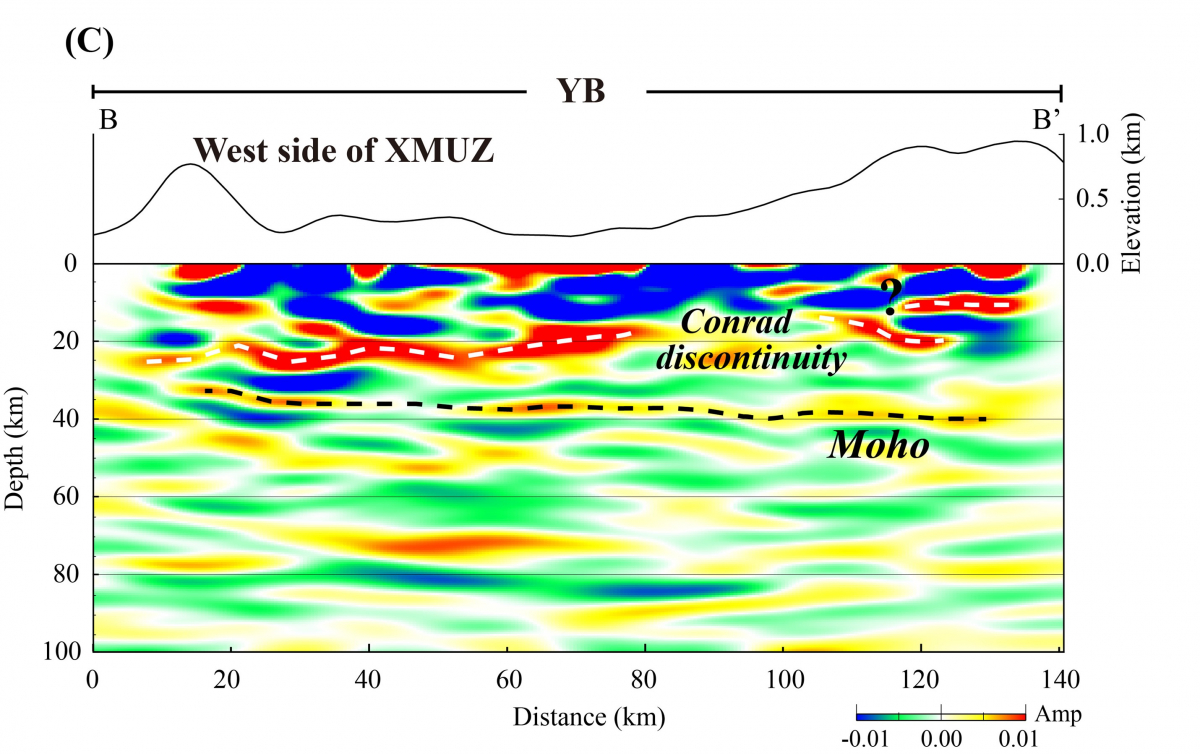

基于宽频带固定台资料和短周期密集地震台阵资料,利用接收函数方法对华南地块的多尺度壳幔结构进行了成像(图2-4)。结果显示:

1)从内陆到沿海,华南块体的地壳和岩石圈的厚度逐渐减小;

2)在雪峰山隆起带下方,660 km间断面的转换震相Ps_660比参考模型IASP91的理论到时提前,上地幔多个速度间断面的连续性较差,地壳变薄,而Conrad间断面变深。

图2 固定地震台的PRF结果

图3 固定地震台的SRF结果

图4 短周期密集地震台阵的PRF结果

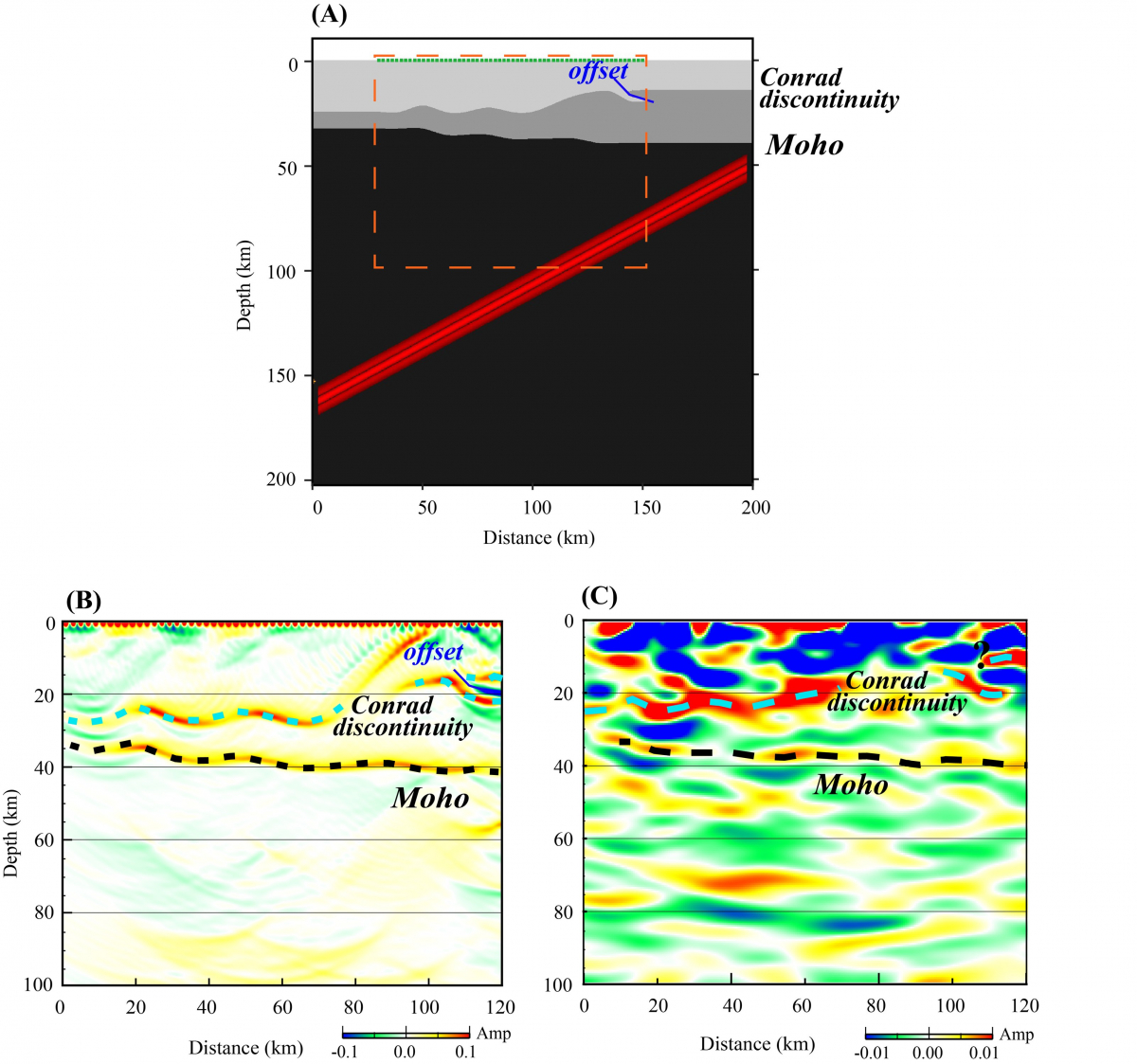

针对短周期密集地震台阵结果中的主要结构特征,例如Moho与Conrad的起伏,本研究利用SPECFEM2D进行了2D模拟重建,验证了对PRF成像剖面2D结构的认识(图5)。

图5 2D的PRF正演模拟

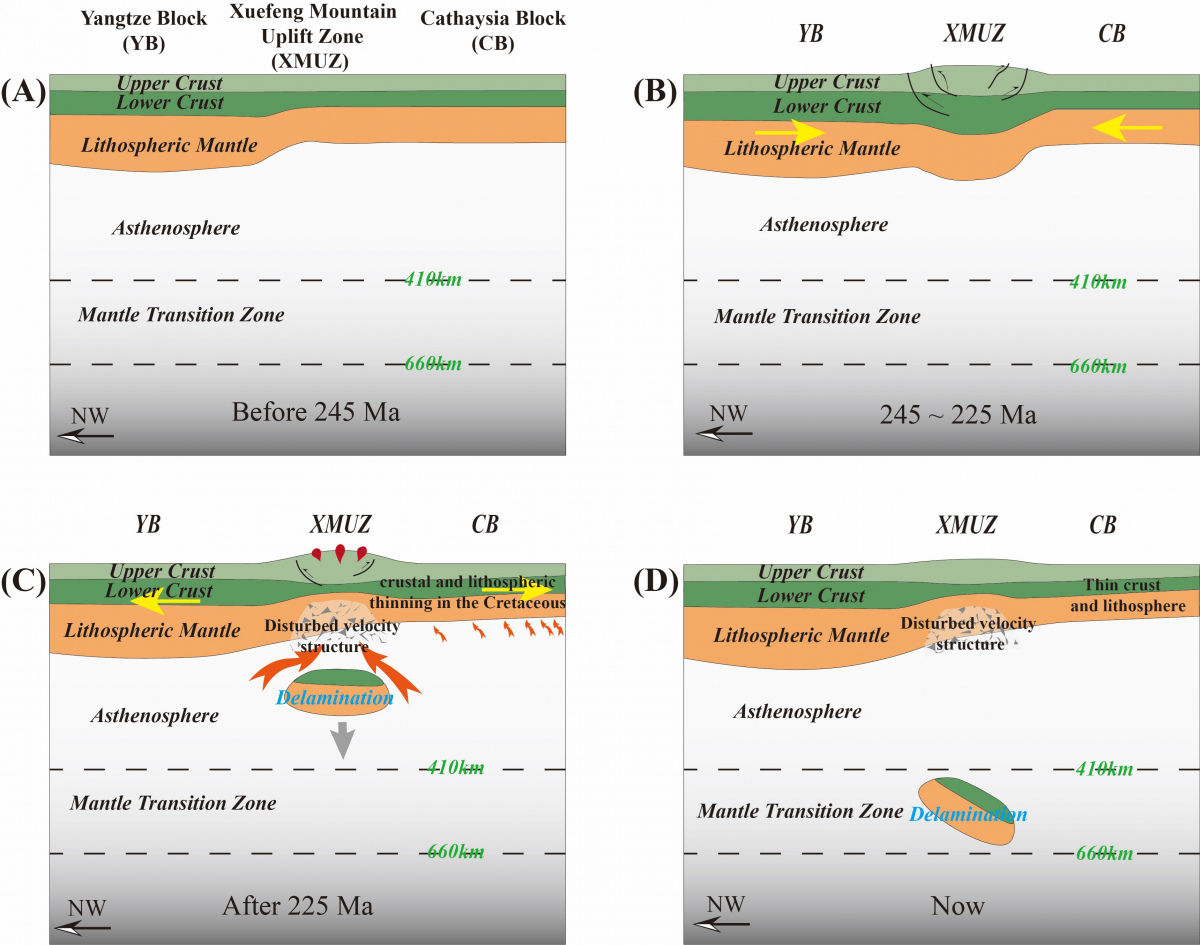

结合前人的层析成像结果与地质资料,作者推测雪峰山隆起带下方可能发生过岩石圈的拆沉,拆沉的岩石圈穿过上地幔并滞留在地幔过渡带中。图6为其构造演化模式。

图6 构造演化模式卡通图

研究成果以我院在读博士研究生程思远为第一作者,沈旭章教授为通讯作者,发表在国际知名期刊《Geological Society of America Bulletin》:

Cheng, S., Shen, X., Dong, S., Gao, R., Cui, J., Huang, H., et al. (2024). Multiscale structures of crust-mantle beneath the South China block and their geodynamic implication. Geological Society of America Bulletin. https://doi.org/10.1130/B36990.1.

编辑:张琳欣

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟