科研快讯 | 新丰江水库地震成因再揭秘:中小地震揭示复杂断裂与应力状态

1962年3月19日,广东河源新丰江水库在首次蓄水接近满库时突发6.1级地震。这是我国迄今记录到的最大水库诱发地震,也是全球罕见的6级以上水库地震之一。此后,库区地震活动不断,中小地震分布广泛,成为研究水库诱发地震的天然实验室。长期以来,受观测精度和研究重点限制,学界多关注4级以上地震,对中小地震的系统研究相对不足。

近日,中山大学与广东省地震局联合团队对2008—2023年间的中小地震开展系统研究,成果发表于《地球与行星物理论评》。

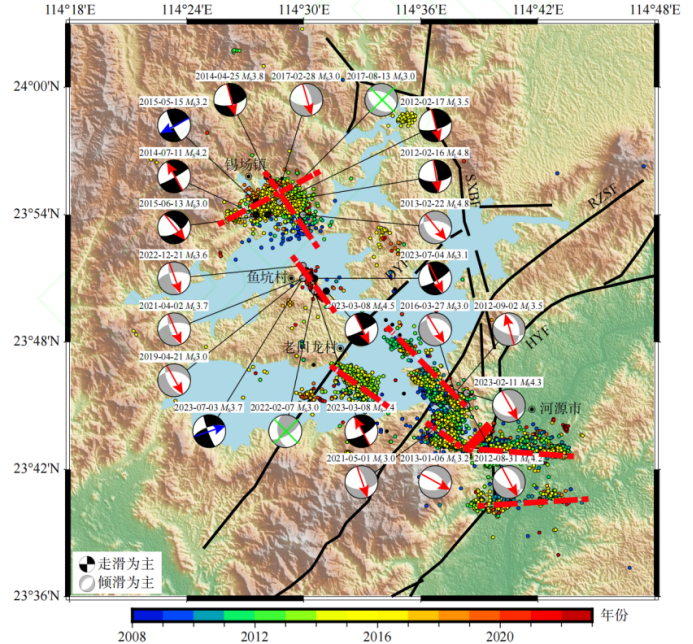

研究团队利用双差地震定位方法,对≥1.0级地震事件进行重新定位,显著提高震源位置精度;采用CAP方法反演≥3.0级地震的震源机制解与震源深度;并通过区域应力张量阻尼方法揭示库区应力场特征。同时,结合震源时频特征方法,识别真实的发震断层,有效解决了传统震源机制“节面模糊”的问题。

二、构造分异与应力差异

结果表明,新丰江水库的发震构造总体呈北西向展布,但不同区域存在明显差异:

1、锡场镇、鱼坑村:以走滑型地震为主,活动深度集中在8–10公里。锡场镇地下识别出两条相交的断层,一条北西向右旋,一条北东东向左旋;鱼坑村则存在一条被库水重新激活的北北西向左旋断层。

2、大坝区域:以正断型地震为主,应力状态明显偏向拉张。研究显示,大坝区域的R值低至0.06–0.1,远低于锡场镇和鱼坑村,意味着更易形成渗透通道,孔隙水压力上升,从而触发频繁的小震群。大坝南北两侧和东南部均识别出深度6–10公里的走滑型断裂,与人字石断裂和河源断裂相交,构成复杂网络。

3、老回龙村:发现一条仅5公里深的北西向浅层裂隙,同样受库水作用被重新激活。

整体上,库区最大主压应力方向为NW–SE,与华南区域一致;但南北之间存在约10°偏转,显示局部构造的扰动效应。

三、机制认识与科学意义

研究揭示,新丰江库区地震并非单一机制驱动,而是区域构造背景与水库长期蓄水效应的共同结果。库水通过载荷、渗透和孔隙压力扩散,改变断层摩擦条件,并可能导致断层性质转变,使走滑断层上更易出现正断型地震。这一机制有效解释了大坝区域地震的“早发、多发”现象。

该研究不仅精细刻画了库区的隐伏断裂,也深化了对水库地震机理的理解,为类似大型水利工程的地震危险性评估提供了关键依据。未来,结合高分辨率的地球物理探测与流体–力学耦合模型,有望进一步厘清库区断裂是否连通,从而提升对潜在强震风险的认识与预测。

文章:徐树峰,何骁慧,惠格格,许斌斌,张培震. 2025. 广东新丰江库区中小地震的震源特征及发震构造探讨[J]. 地球与行星物理论评(中英文),56(0):1-21. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2025-028

供稿:何骁慧 惠格格

排版:钟瑶琪

编辑:母先祯

初审:黄荣 王玉琨

审核:徐永怡 郑义

审核发布:孔晓慧