我的老师|张逸鹏:在大陆褶皱处,描绘山脉生长的时间线

【编者按】老师是学生成长路上的重要引路人,他们不仅传授专业知识,更在思想、生活和职业规划等方面给予学生指导,用责任与爱心守护着学子的成长!本期《我的老师》,让我们走近张逸鹏副教授,倾听他关于陆内变形与造山带演化的故事,感受他以科学之心描绘山脉生长的深情与坚持。

老师介绍

张逸鹏,中山大学地球科学与工程学院副教授,长期从事陆内变形与造山带构造—地貌演化研究。主持国家自然科学基金项目2项、广东省自然科学基金项目2项,参与国家重点研发计划及国家自然科学基金重点项目等十余项科研工作。以第一作者在 Tectonics、GSA Bulletin、《科学通报》等国内外重要学术期刊发表多篇论文。

科学研究

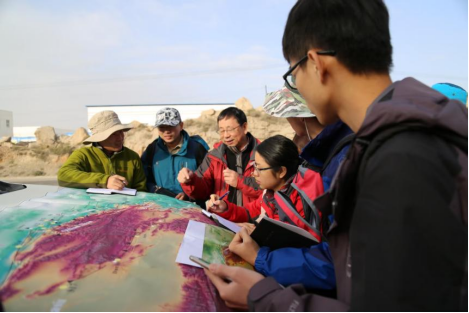

大陆内部的变形从未停止,山脉是一点点生长的。”张逸鹏老师常说。在远离板块汇聚边界的大陆腹地,看似宁静,却在无声中持续变形。那些山脉内部的褶皱与断裂,正是地壳记录自身运动的“语言”,而张老师的研究,正是去解读这种语言——理解山脉如何在漫长的地质时间中被塑造、被重写。

他长期致力于陆内造山带构造-地貌演化过程研究,在青藏高原东北缘的限制性边界与东南缘的自由边界,综合运用区域构造解析、沉积盆地分析、低温热年代学、现代大地测量和岩石圈结构成像等多学科手段,从地质历史时期到现代地震破裂,从岩石圈深部动力到地表地貌响应,逐步重建陆内造山带四维时空演化过程。在他眼中,山脉不仅是地壳的伤痕,更是大陆生长的印记。正如他所说:“我想做的,是在大陆褶皱处,描绘山脉生长的时间线。”

教书育人

在本科生专业选修课《地震地质学》的课堂上,张逸鹏老师曾这样说道:“如果大家觉得陆内变形的过程复杂而抽象,不妨从一次次真实的陆内强震开始探索。”从地震引发的地表破裂到山脉的逐步隆升,从山脉的形态特征到背后的动力机制,张老师总能把复杂的地球过程讲得生动有趣、层次分明。他喜欢以真实地质实例引入思考——里斯本地震、旧金山地震、汶川地震等强震事件在他的讲述中不再只是数据和图表,而是解读地壳变形的窗口。在他的课堂里,我们得以从一个更宏观的视角体会构造地质学的逻辑之美与时空深意。他常鼓励我们:“地质学不是一门静止的学问,而是一场关于时间、空间与演化的长谈。”

地科情缘

“我是在地科成长起来的。”张老师笑着说。从博士到博士后,再到副教授,他亲眼见证了中山大学地球科学与工程学院从广州地环大楼到珠海校区行政楼,再到海琴四号楼的发展历程。他常在学生面前提起学院的发展故事——从早期的地质与地球物理基础,到如今多学科协同的“深地—深海—深空”格局——每一步都凝聚了几代地科学者的努力与坚守。“百年中大、百年地科,不仅是一句口号,更是一份使命。”张老师这样总结。

寄语学子

张逸鹏:“脑际有星河宇宙,笔底涌万顷波涛。愿你们在山脉与河谷之间,学会与大地对话;在证据与模型之间,写下属于自己的造山故事。”

编辑:梁诗欣 马小玥 母先祯

策划、初审:黄荣

审核:徐永怡

审核发布:孔晓慧