科研快讯|鄂尔多斯活动地块北缘色尔腾山前断裂带东段大地震规律与成因:大型探槽揭示过去5万年大地震事件

大地震的孕育和发生与活动地块整体的运动和变形紧密相关,而活动地块边界带是大地震发生的主要位置。鄂尔多斯活动地块位于我国地理中心位置,历史上围绕地块周缘发生过多次7级以上强震,但由于历史文献和地震记录的局限性,对认识地块边界带地震活动规律造成较大的局限性。古地震探槽是目前揭露断裂带上史前大地震活动证据,延伸地震目录的重要手段。鄂尔多斯活动块体北缘的色尔腾山前断裂带,历史上曾发生过多次强震,但地震目录局限于千年尺度,因此对其更长时间尺度的强震活动认识存在不足,很难去准确判定未来大地震活动的规律和危险性。

最近,中山大学与天津大学、中国地震局地质研究所、长安大学等单位的联合研究团队,通过大型古地震探槽揭露和精细的研究,揭示了该断裂带东段在过去5万年以来的大地震事件和发生规律,成果发表于地学期刊《Tectonophysics》上。

一、大型探槽开挖结合高分辨年代测定精确厘定更长时间尺度的大地震事件

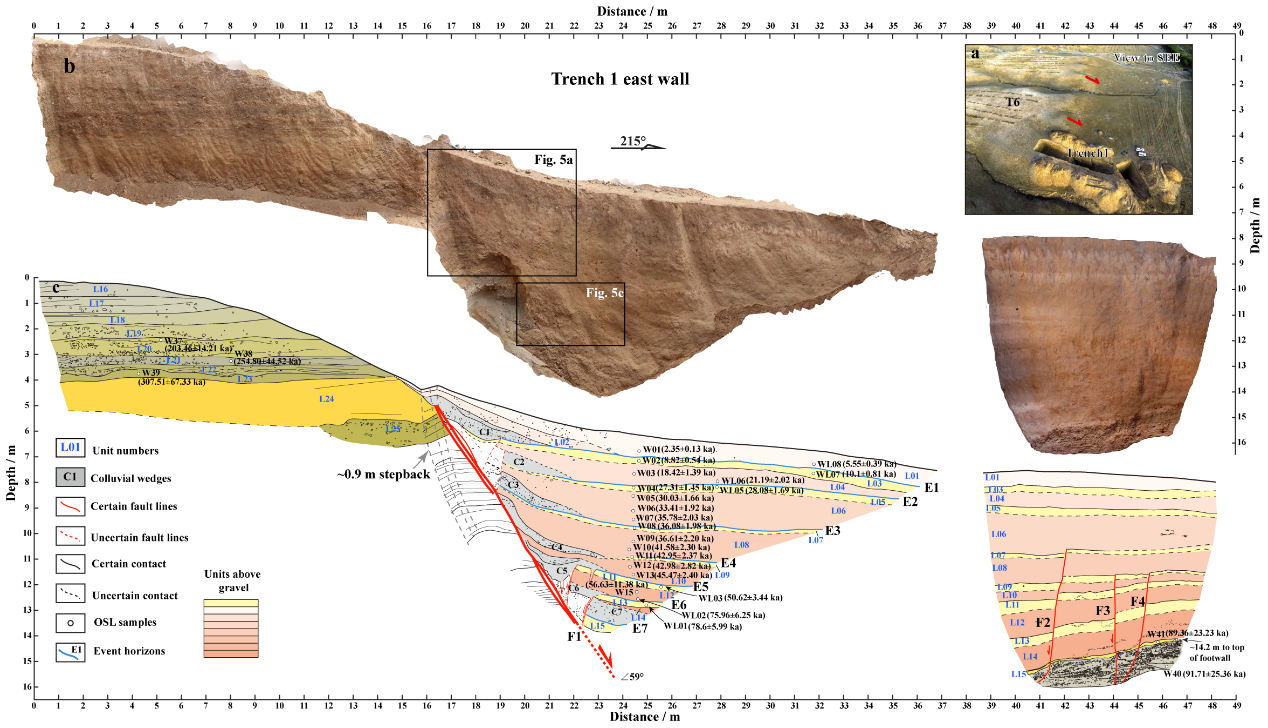

研究团队通过高分辨率激光雷达(LiDAR)获取的地貌分析和解译,识别出断裂垂直断错了多级河流阶地,根据地貌特征在色尔腾山东段布设了两个大型探槽,系统揭露了断裂带附近的沉积与构造特征。通过现场和高精度探槽信息扫描和解译,识别出至少存在7个坎前堆积(崩积楔)和24个较为为连续的沉积单元,在此基础上通过对沉积单元内采集的20个样品进行光释光测年,并结合OxCal贝叶斯模型分析,重建了该断裂段过去约9万年的大地震序列。研究结果显示,该段落在过去5万年内共发生了5次明确的地表破裂型大地震事件,其发生时间分别为7.0±1.1 ka、25.0±2.2 ka、35.6±1.5 ka、41.3±1.9 ka和46.2±2.4 ka。

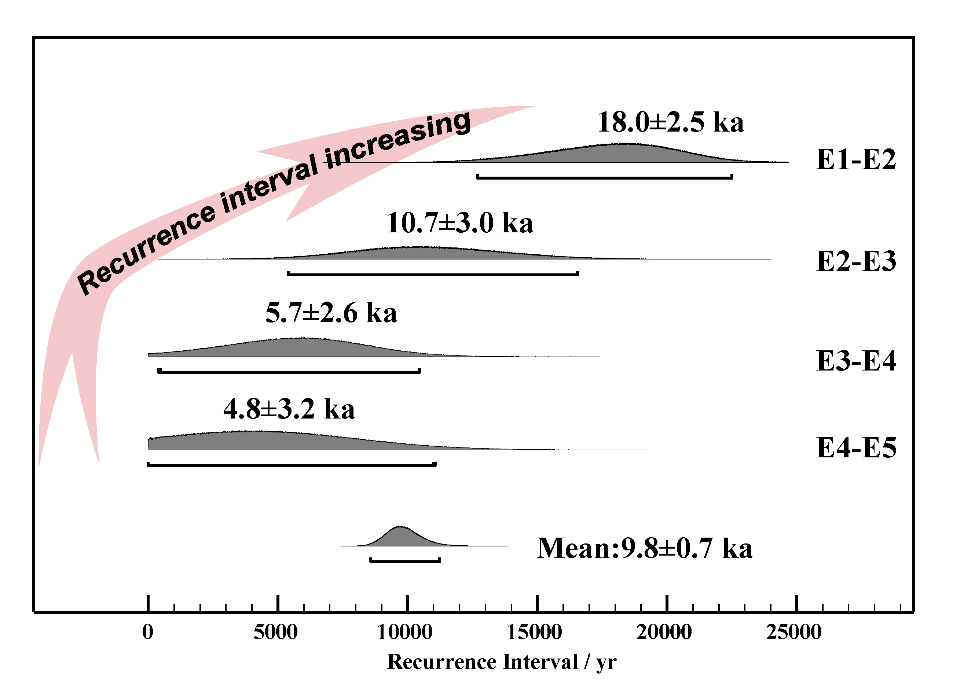

二、大地震复发规律发生变化可能诱因是古湖消退

研究结果显示,色尔腾山前断裂带东段的大地震复发行为并非恒定,其复发间隔呈现出显著的延长趋势:从早期的约5千年,逐步增加至约10千年乃至18千年。与此同时,通过地貌面断错估算出该段落在晚更新世以来的垂直滑动速率仅为0.15±0.02毫米/年,远低于断裂西段。对于这种“滑动慢、复发周期长且持续延长”的现象,研究指出位于断裂下盘的河套古大湖(Jilantai-Hetao Paleolake)在约5万年前开始大规模消退,导致地壳发生均衡反弹,从而可能在一定程度上抑制了构造应力的积累速率,使得大地震发生所需的能量积累时间发生了被动延长。

三、重新评估了断裂东段未来大地震危险性

基于上述发现,研究对色尔腾山前断裂带东段的大地震风险进行了重新评估。尽管该段落距最后一次地表破裂型大地震(约7.1 ka)的离逝时间已超过最短复发间隔,但其极低的滑动速率以及古湖消退后可能持续存在的“应力抑制”效应,共同指示了该断裂东段在近期发生地表破裂型大地震的可能性相对较低。

该研究不仅精细刻画了断裂带东段的完整古地震序列,为长复发周期断裂大地震活动规律的研究提供了一个较好范例。研究也揭示了古气候-水文过程与构造、地震活动之间可能存在的重要关联,强调了在未来地震危险性分析中需综合考虑构造与非构造因素的复杂相互作用。

文章:Sun, X., Shao, Y., Zheng, W., Zhang, D., Bi, H., Du, J. 2025. Paleoearthquake sequence in the eastern segment of the Serteng Shan frontal fault (Hetao graben, North China) during the last 50 ka. Tectonophysics, 230894. DOI:10.1016/j.tecto.2025.230894

供稿:孙鑫 郑文俊

编辑:钟瑶琪

初审:黄荣 王玉琨

审核:徐永怡 郑义

审核发布:孔晓慧

欢迎投稿:esesnews@mail.sysu.edu.cn