我的老师 | 冯万鹏:追寻震源,躬身笃行

【编者按】老师是学生成长路上的重要引路人,他们不仅传授专业知识,更在思想、生活和职业规划等方面给予学生全方位的指导,用责任与爱心守护着每一位学子的成长!本期《我的老师》,从学生的视角,让我们走近学院副教授冯万鹏老师,感受他如何从国际遥感领域走向中大讲台,以科技洞察地球脉动,用坚定培养地学新人。

老师简介

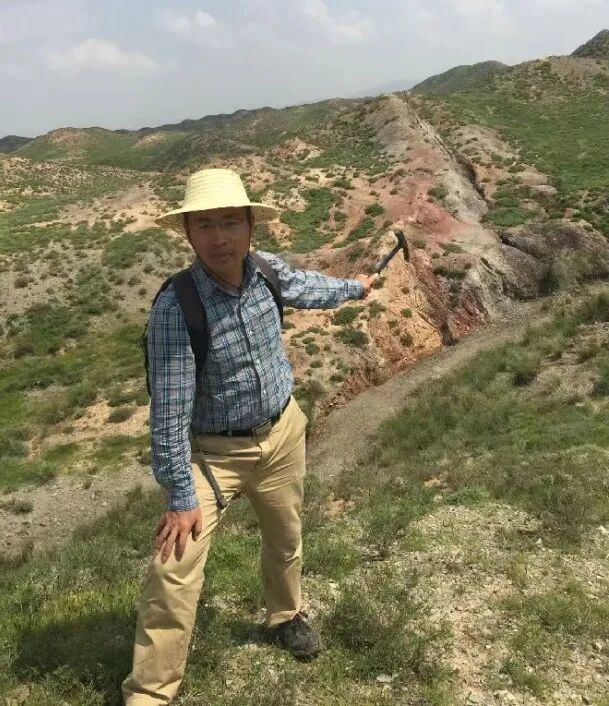

冯万鹏,中山大学地球科学与工程学院副教授,英国格拉斯哥大学获得博士学位,曾先后在南洋理工大学地球观测中心、美国加州大学圣地亚哥分校scipps研究院和加拿大遥感中心工作学习,主要研究领域包括地球物理反演、合成孔径雷达干涉测量(InSAR)大数据处理和误差校正、地震周期形变解译、算法设计与软件开发等。致力于通过卫星测量技术解析地震形变机理,服务于地震灾害评估与防灾减灾。担任Nature Geoscience、JGR-solidearth、GRL、SRL、BSSA、Tectonophysics等国际期刊审稿人,在Nature Geoscience、GRL、EPSL等地学顶级期刊发表论文40余篇。曾参与团队获广东省“珠江人才计划”引进创新团队,主持多项国家自然科学基金项目。

科学研究

冯老师从2006年开始对地震展开科学研究。他的研究主要集中在利用星载雷达数据获取天然地震的形变信息,以增进对地震机理的理解,并评估地震所带来的危害。冯老师的研究极具挑战性,在厘米级误差背景下如何评估毫米级别的形变信息就是日常工作之一。冯老师提到,震前断层通常会缓慢运动储存能量,为未来的地震做准备,这个过程可能持续长达上百年到数千年不等。与地震相关的形变当然不仅限于震前,震中和震后更是会发生剧烈形变,这也是地震会造成惨痛灾害的原因之一。如今我们已经通过研究地球上不同的断层系统来建立了地震周期的完整图像,卫星遥感测量技术正是实现这一目标的利器。冯老师希望有朝一日,他与国内外同行可以最终帮助人类攻克地震预报这一难题。在研究方法上,冯老师还注重多源数据的融合应用。他带领团队开发的一整套InSAR大数据流程,将卫星遥感数据与地面观测数据、重力数据等有机结合,并将这套方法应用于如2011年日本海啸大地震的研究中。

谈及研究面临的挑战,冯老师坦言,随着新一代卫星技术的高速发展,卫星发射成本逐渐降低,轨道控制技术日趋完善,科研工作者正面临着数据量的爆炸式增长。“如何高效处理这些海量数据,并从中提取有价值的信息,是我们面临的挑战。”冯老师如是说。

随着海量数据时代的到来,冯老师对地震研究的未来充满信心。在他看来,随着数据的不断累计和技术方法的不断发展,我们可以通过大数据算法和计算机技术,更好地理解地震的演化模式和规律,并最终能够对地震进行可靠预测,实现保护人们的生命财产安全的愿景。

教书育人

冯老师常说:“地震科研不仅是一项挑战性工作,也是一个与最新科技前沿紧密合作的领域。”冯老师鼓励学生们积极参与到地震科研中,发挥他们的创造力和想象力,为这个领域的发展做出贡献。他希望能够在培养中学生通过在计算机技术方面的训练,让他们将来成长为地震科研领域的中流砥柱,推动这个领域的创新和进步,为人类的安全和福祉做出贡献。

冯老师始终怀揣一颗谦卑之心,他谦虚地认为他从事研究的这一路都很幸运,很感谢每次机会,不断和更优秀的人并肩工作,让他总刷新自己的标准,争取更大更多的成果。甚至有同学回忆,当时冯老师上课常挂在嘴边的一个口头禅是,“抱歉这里可能准备的不清楚”。

对于学生们,冯老师分享的经验是,一定要理解时间的重要性。他告诉学生们,把握时间并不意味着要把所有的时间投入学习或者科研实践当中,而是要合理分配时间。同时,冯老师还给同学们推荐了一些读物,包括许靖华先生的《搏击沧海:地学革命风云录》以及施一公先生的《自我突围》。通过这些名家的经历,冯老师希望同学们也能从中收获一些启发与思考。

冯老师认为,每个人对发表第一篇文章的期待是不同的,也与所处的环境有关系。他建议学生多读读相近领域人的早期文章,同时相信自己的导师和自己的课题组,给自己足够的信心,不要有很大的负担。对事情设定好一个时间点,一步一步解决,把控好节奏,出现问题及时与老师沟通。

地科情缘

当谈及为何选择了地球科学,冯老师觉得,与其说他选择了地科,更像地科选择了他。在他求学的年代,“生存第一”仍是许多学子的现实考量。并且他说到在求学过程中,存在许多偶然性,但随着学习的深入,他渐渐发现这个学科的独特魅力。尽管研究过程可能伴随困难和痛苦,但是拼尽全力后收获时的那份快乐是值得让人长久回味的。

伴随我国进入一个快速发展的阶段以及考虑到父母和自己的责任与义务,冯老师回国投入祖国的建设中。回国后冯老师感受到的变化是,越来越多的人从事教育和科研领域。冯老师说道:“一流教育是国家发展的基石。”,至于为什么选择中山大学地球科学与工程学院,冯老师直言学院和学校的发展态势喜人,整体蒸蒸日上的氛围吸引了他。谈及加入地科院后的事,冯老师着重提及了像张珂老师和丘志力老师这样已授课三十年的教师们,讲课仍然慷慨激昂而且娓娓道来,在课堂上有独特的魅力和成就感。

寄予学子

白云山高,珠江水长,吾校矗立,蔚为国光,中山大学在过去的一百年里带领了中大的莘莘学子为中华民族闪亮过这么长的时间。我希望在新的百年的起点,能和我们的同学们一起为我校继续过往的辉煌,以及能走走的更远发挥一点点热,放一点点光。祝福中山大学!祝福中山大学的每一位学子!

——冯万鹏

采访:王洋 叶雨朦 石娜

整理人:张耀中

编辑:梁诗欣 马小玥

策划、初审:黄荣

审核:徐永怡

审核发布:孔晓慧

欢迎投稿:esesnews@mail.sysu.edu.cn