地球宝藏之红色基因|钙质结核铭刻岁月,崖柏珍品见证厚谊

【编者按】中山大学地球科学(地质学)学科自1924年创立以来,已走过百年历程。在漫长的岁月里,一代代地科人以山川为课堂,以锤凿为笔墨,在广袤的华夏大地上书写了无数动人的科学篇章。他们采撷的地质标本,不仅是科研的基石,更凝结着“艰苦创业、爱国奉献”的红色基因。为此,学院特别推出“地球宝藏之红色基因”专栏,通过讲述标本背后的故事,展现中大地科人扎根大地、勇攀高峰的奋斗足迹,激励后来者以老一辈科学家为榜样,在新时代地质报国的征程上砥砺前行。

钙质结核标本与崖柏珍品

海琴4号楼的广场上,两块来自云贵高原的巨型钙质结核标本静静陈列——它们承载着5亿多年的地球记忆,更饱含着捐赠者殷富华先生支持教育、助力地学科普的拳拳之心。有感于中山大学地球科学与工程学院地质矿物博物馆作为广东省和珠海市科普基地,在学科建设、人才培养与公众科普中的重要作用,殷先生毅然将自己珍藏多年的两块钙质结核标本、两件崖柏珍品捐赠给学院。

图:钙质结核标本图

从外观来看,这两块钙质结核堪称“亿年时光的艺术品”:整体呈不规则椭圆状,仿佛从云贵高原山体中自然剥离;通体泛着深浅不一的青灰色,表面覆盖着细密的蜂窝状纹理,部分区域因风化形成哑光质感,触摸时能清晰感受到岩石的粗粝与厚重。

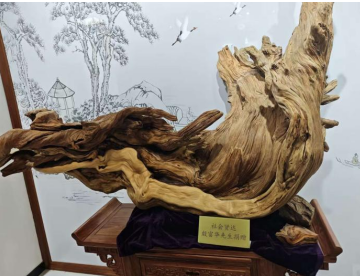

图:崖柏珍品图

观察崖柏珍品,发现其整体造型苍劲古朴,宛如自然雕琢的艺术品。其色泽呈深浅不一的暖棕色,纹理扭曲交错,如岁月镌刻的皱纹,尽显沧桑质感。部分区域木质纹理细腻,泛着温润光泽,而风化处则形成粗犷的沟壑与凸起,层次丰富。整体形态虬曲苍劲,仿佛在岁月长河中定格了生长与风化的轨迹,极具视觉冲击力与自然美感。

标本背后的故事

这两块钙质结核俗称贵州“石蛋石”,背后藏着一段跨越亿年的地球传奇:10多年前,殷富华先生在贵州旅行考察时偶然发现并收藏了它们。回溯至5亿多年前的寒武纪,当时的贵州地区尚是一片深海,部分碳酸钙分子游离于深海软泥间,在特定化学作用下逐步凝聚,最终形成结核;随后,上层沉积物持续压实,软泥固结为泥岩,结核则演变为“石蛋”;又经亿万年地质运动洗礼,它们才得以暴露地表,成为见证地球变迁的“活化石”。

从科学价值来看,这两块钙质结核更是“寒武纪地质信息的立体档案库”:它们内部的矿物成分与同位素组成,能精准还原当时深海的温度、盐度与氧含量,为破解“寒武纪生命大爆发”的核心谜题——“为何当时的海洋环境能支撑大量生物快速演化”提供关键数据;表面的侵蚀痕迹与包裹的微量生物残骸,则完整记录了从深海沉积到地表暴露的全过程——比如外层的红褐色氧化圈,就是地壳抬升后,岩石与大气、水长期作用的“印记”;甚至在显微镜下,结核内部的方解石晶体排列还能反映当时的古洋流方向,为重建全球海洋环流模式提供微观证据。

更重要的是,它们的科普价值同样显著:对于学生而言,课本上“沉积岩形成”、“地质年代”等抽象概念,通过观察标本的外观、纹理就能直观理解;对于公众来说,这两块“能触摸的地球历史”,能让大家轻松走进寒武纪的深海世界,感受地学的魅力。

正因如此,殷富华先生认为,将这两件“地球宝藏”赠予中山大学地质矿物博物馆、陈列于海琴4号大楼前,既能支持教学科研、服务公众科普,又能彰显学院地学特色,是它们“恰到好处的归宿”,对此他深感开心与荣幸。

图:殷富华先生发表捐赠感言

珍品捐赠背后的真情

在标本捐赠仪式上,殷富华先生向与会人员分享其在高山寻找崖柏的故事和他心中的崖柏精神。在殷先生与崖柏的故事中,我们领悟到殷先生乐观开朗、追求品质的精神;在他阐述的崖柏精神中,我们领悟到坚毅不屈、拼搏向上的精神。殷富华先生结合参观我院《地学赋》文化墙的感想寄语现场学生,人生要如同高山上的崖柏,不惧艰险、无畏风雨雷电,积极进取、向上向善,必定会取得应有业绩,收获人生幸福。与会师生被殷富华先生的真诚与热情感染,纷纷表示以求天地山河之理、筑民族复兴之业为己任,不断乘风破浪,砥砺前行,再创中大地科新百年辉煌。

图:殷富华先生及亲友和院领导共同为崖柏珍品揭幕

图:殷富华先生及亲友与学院领导、教工代表在《地学赋》文化墙前合影

结语

一块结核藏亿年地质密码,一份捐赠载满腔育人热忱。殷富华先生捐赠的钙质结核,既是解码寒武纪地球历史的科研瑰宝,更是传递公益情怀、延续红色基因的精神载体。从《地学赋》前的殷切寄语,到师生们“筑民族复兴之业”的誓言,这份“地球宝藏”正让“艰苦创业、爱国奉献”的初心落地生根。未来,中大地科人必将以结核为证、以传承为任,在地质报国的征程上持续探索,让科学之光照亮前行路,让育人之暖浸润更多“地球宝藏”。

整理:张益铭

初审:黄荣

审核:徐永怡

审核发布:孔晓慧