科研快讯|汕头地区板内中强震速度结构与孕震构造

近日,我院博士研究生杨略与导师李伦教授等在地震学期刊《Earthquake Research Advances》上发表了关于汕头地区板内强震孕震环境与深部动力学过程的最新研究成果,论文题目为 “The seismogenic structure of strong intraplate earthquakes in Shantou region, South China: Insights from upper crustal shear-wave velocity structure”。

汕头地区是广东省地震活动最为频繁的区域之一,历史上曾发生1600年和1918年两次震级超过7.0级的强震,对区域地震安全构成重大威胁。长期以来,该区强震的深部孕震结构及动力学机制仍缺乏直接地球物理约束(图1和图2)。

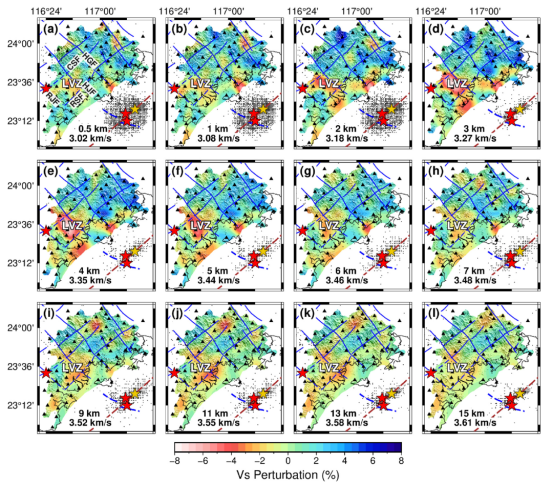

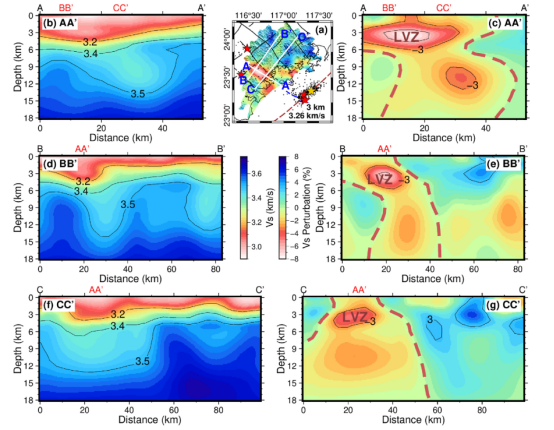

为探究汕头地区深部孕震结构,研究团队利用中山大学自主部署的高密度节点地震阵列,采用背景噪声层析成像技术,构建了汕头地区地壳上部(0-15 km)的高分辨率剪切波速度结构模型(图1)。结果揭示,在研究区西南部2-15 km深度范围内存在显著低速异常带(LVZ),速度扰动幅度达-2%至–-8%,与此前在海域识别的黄冈水断裂陆向延伸段高度吻合(图3和图4)。

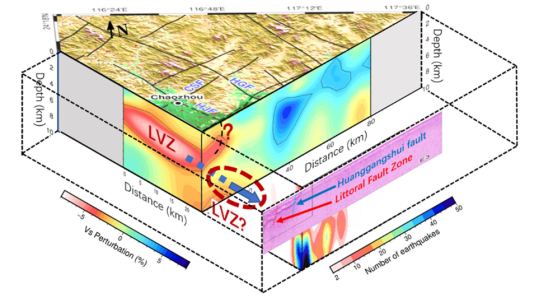

结合地质调查与浅层反射地震资料,研究将该低速带解释为宽缓的断裂破碎带,内部可能包含多条NW向分支断裂(如榕江断裂与韩江断裂)。综合多种数据与已有研究,研究认为,黄冈水断裂与NE向滨海断裂的交汇可能触发了1918年南澳M7.3地震,而1895年M6.2地震亦发生在低速带边缘(图3)。这表明该低速带为区域应力集中与能量释放的重要构造节点,是潜在的未来强震危险区。

该研究进一步指出,汕头地区的地震活动性与黄冈水断裂系统的多分支结构密切相关,其与NE向断裂的交汇形成了典型的构造应力集中区(图5)。该发现不仅深化了对华南板内强震孕震机制的认识,也为区域地震危险性评估与防灾减灾提供了新的地球物理依据。

论文信息: Yang, L., Li, L.*, Ye, X., Zhang, J., He, J., Gao, Y., Li, P., He, Y., Li, Z. (2025). The seismogenic structure of strong intraplate earthquakes in Shantou region, South China: Insights from upper crustal shear-wave velocity structure. Earthquake Research Advances. https://doi.org/10.1016/j.eqrea.2025.100390

供稿:杨略 李伦

编辑:熊黎

初审:黄荣 董晓涵

审核:徐永怡 郑义

审核发布:孔晓慧

欢迎投稿:esesnews@mail.sysu.edu.cn