我院郑卓教授团队在PNAS发表生物多样性新成果:《晚全新世人类活动对热带亚洲森林覆盖及生物多样性的影响》

亚洲东南部是全球常绿阔叶林和热带雨林分布的重要区域之一,分布着世界最古老的原始天然林。该区作为第四纪冰期的避难所,许多古老的植物类型在该区域得以幸存,成为植物多样性重要的分布区。然而,华南至东南亚大片区域的自然森林植被目前受到人类经济活动发展的严重破坏,特别是较低海拔及沿岸地区的雨林和阔叶林大面积消失或几乎不复存在。然而,这个过程在历史上是如何发生和发展的?迄今为止对热带生物多样性扰动的历史过程缺乏系统研究。显然,新石器时代人类的渔猎-采集经济过渡到农业的过程可能是对热带生物多样性产生影响的关键时段,以往的研究认为水稻种植历史在华南沿海地区可以追溯到距今4-5千年,新的研究证明在距今2千多年水稻种植才开始大规模扩张和发展。这些早期较原始的农业的发展是否同时也造成区域森林的大面积破坏和物种栖息地的减少?随之而影响植物的组成和生物多样性降低?针对这些问题我们开展了一系列相关的研究。

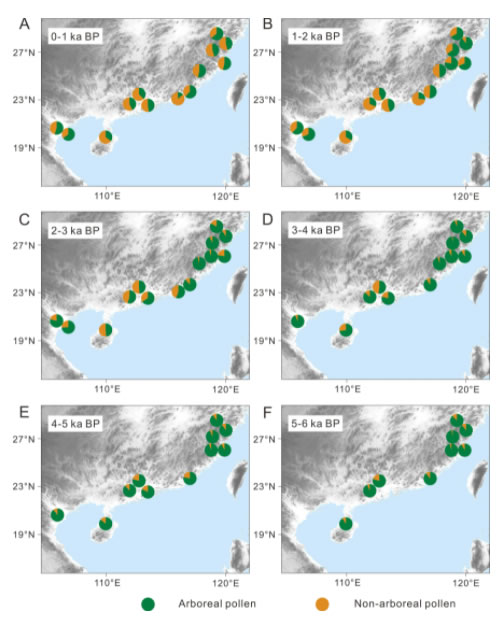

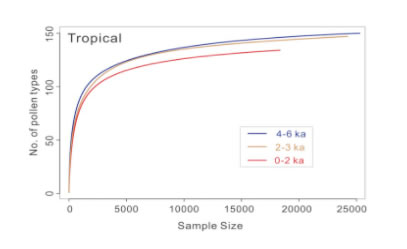

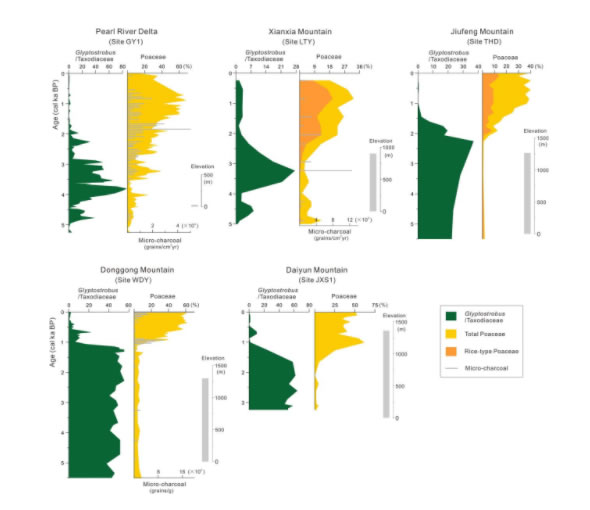

本研究基于华南至越南沿海地区一系列钻孔孢粉研究结果,建立了花粉统计数据库,对历史上的关键时段植物种类组成以及所包含的生物多样性意义进行了统计学分析,并与近几千年水稻农业发展历史进行了对比及耦合关系探讨。研究结果发现,虽然华南和东南亚早在4-5千年前就发现有水稻遗存,但仅在距今约2千年之后,随着诸多大三角洲平原的形成,水稻农业开始快速扩张,并从低海拔向山区发展。同时,人类引发的森林火灾频率增高,从而造成区域森林覆盖率减少和木本植物群落的生物多样性降低。本研究还以本地区特有针叶类植物水松的消亡作为案例,湿地水松被国际自然保护联盟评为极度濒危物种,自然种群目前仅有少量残存在华南、越南和老挝。本研究根据化石花粉和植物遗存证明了水松湿地森林在全新世中后期(距今6-2千年)广泛发育于华南沿海的山区和三角洲淡水区域。一系列钻孔揭示出水松大量消亡的时间主要发生在距今2-1千年期间,它与水稻农业在三角洲的扩张并逐渐向山区发展的过程基本同期。由于水松生长在湿地沼泽环境,该土地类型也是水稻种植的理想环境。因此,随着华南-越南等地水稻农业的广泛兴起,水松的栖息地在距今2-1千年里迅速被大面积破坏。水松作为新生代的古老孑遗植物,经历了地球数千万年的气候环境变化后在全新世仍然有较大面积的分布,然而在距今2千年内,由于其栖息地的人口增长和农业等经济活动导致其自然分布种群濒临灭绝,天然湿地森林环境的减少也同时伴随了湿地生物多样性的破坏。需要注意的是,由于目前的研究方法主要揭示了风媒植物的生物多样性,未能包括部分热带虫媒植物,这意味着早期农业发展对热带地区植物多样性的影响或许更大。

这项研究结果揭示了热带森林覆盖和生物多样性减少已有近2千多年的历程,这种趋势如果继续下去将严重破坏本地区的生态平衡。我国实施的“绿水青山就是金山银山”战略决策尽最大可能维持了经济发展与生态系统之间的平衡,阻止了本地区生物多样性的进一步丧失,并有望一定程度恢复华南地区的森林系统生物多样性。

原文链接:https://www.pnas.org/content/118/40/e2022210118