科研动态 | 我院博士研究生黄河在GSF上发表文章:短周期密集台阵资料揭示的东西华夏块体深部拼接遗迹

位于华南块体东南区域的华夏块体被认为是东西华夏子块体在新元古代早期沿高要-惠来及政和-大浦深大断裂拼接汇聚而成,尽管现代地质学和地球化学研究对于追踪块体运动演化及拼接历史已经做出了大量工作,但是受太平洋板块和印支板块俯冲影响,该区域经历了多期热构造事件改造,地下深部结构非常复杂,同时,由于前期观测资料分辨率不足,华夏块体西南区域高要-惠来断裂深部延伸仍旧是一个未解之谜。针对该科学问题,沈旭章教授课题组利用中山大学地球科学与工程学院数百套短周期三分量地震仪,由珠海至连州沿近南北向贯穿整个广东省布设了一条短周期密集台阵,基于天然地震观测资料,得到了华夏西南区域的精细壳内结构,从而对华夏乃至整个华南块体在新元古代之后的构造演化历史进行了探讨。

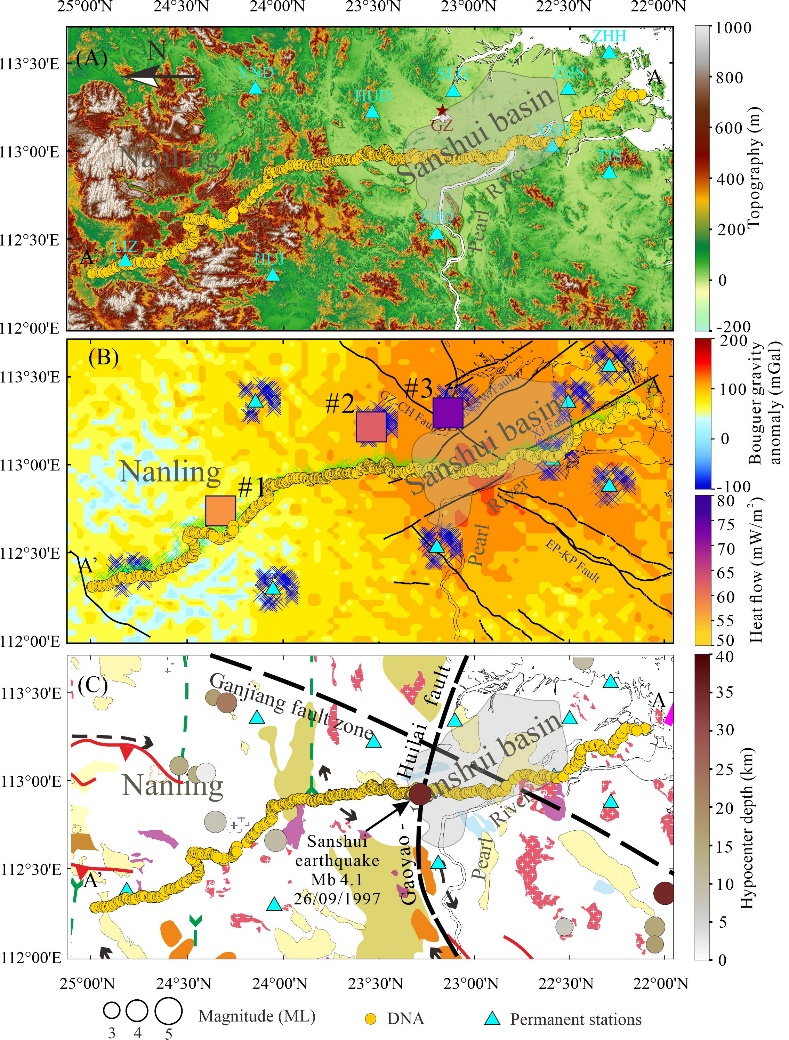

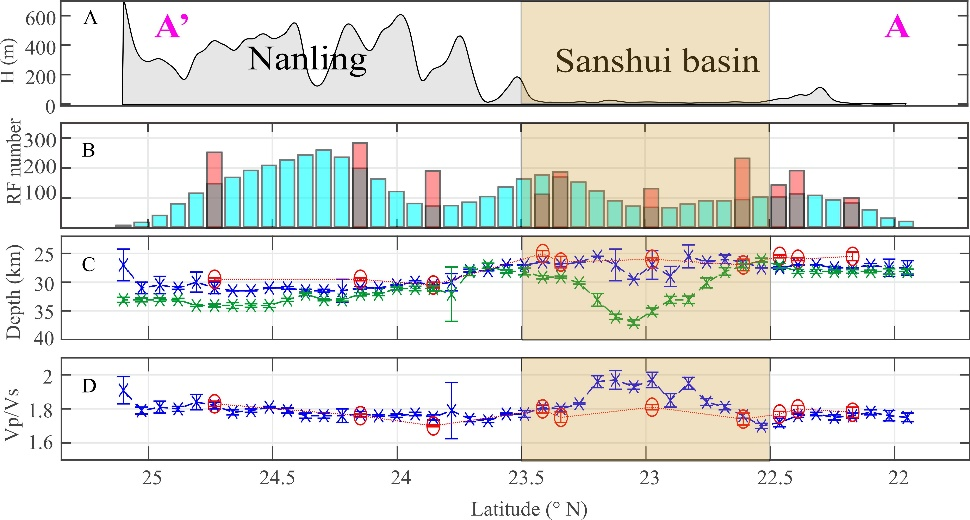

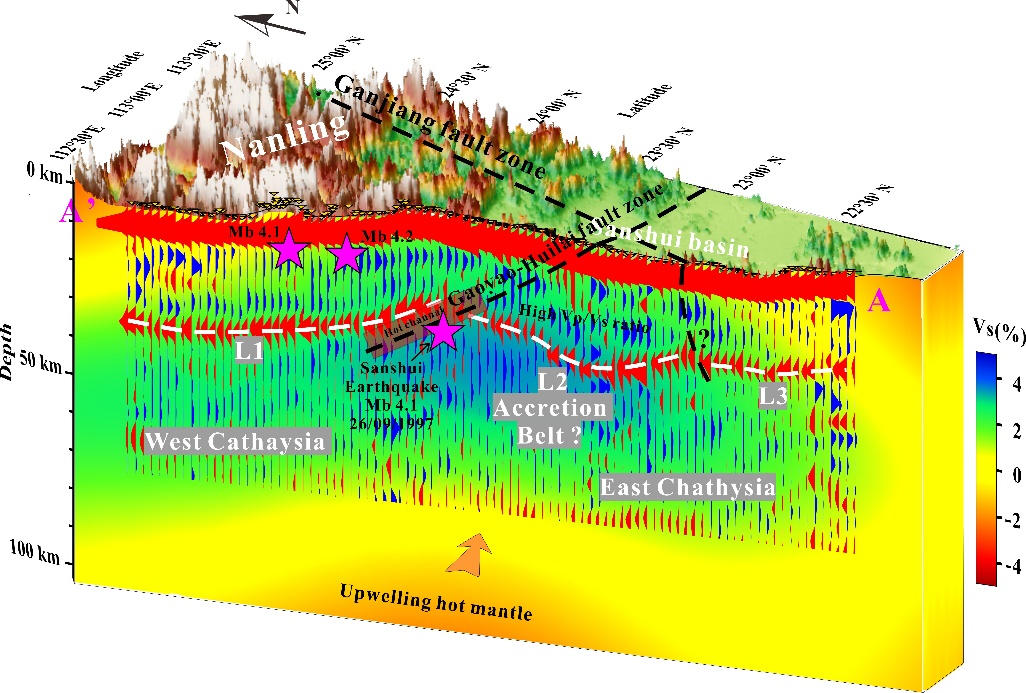

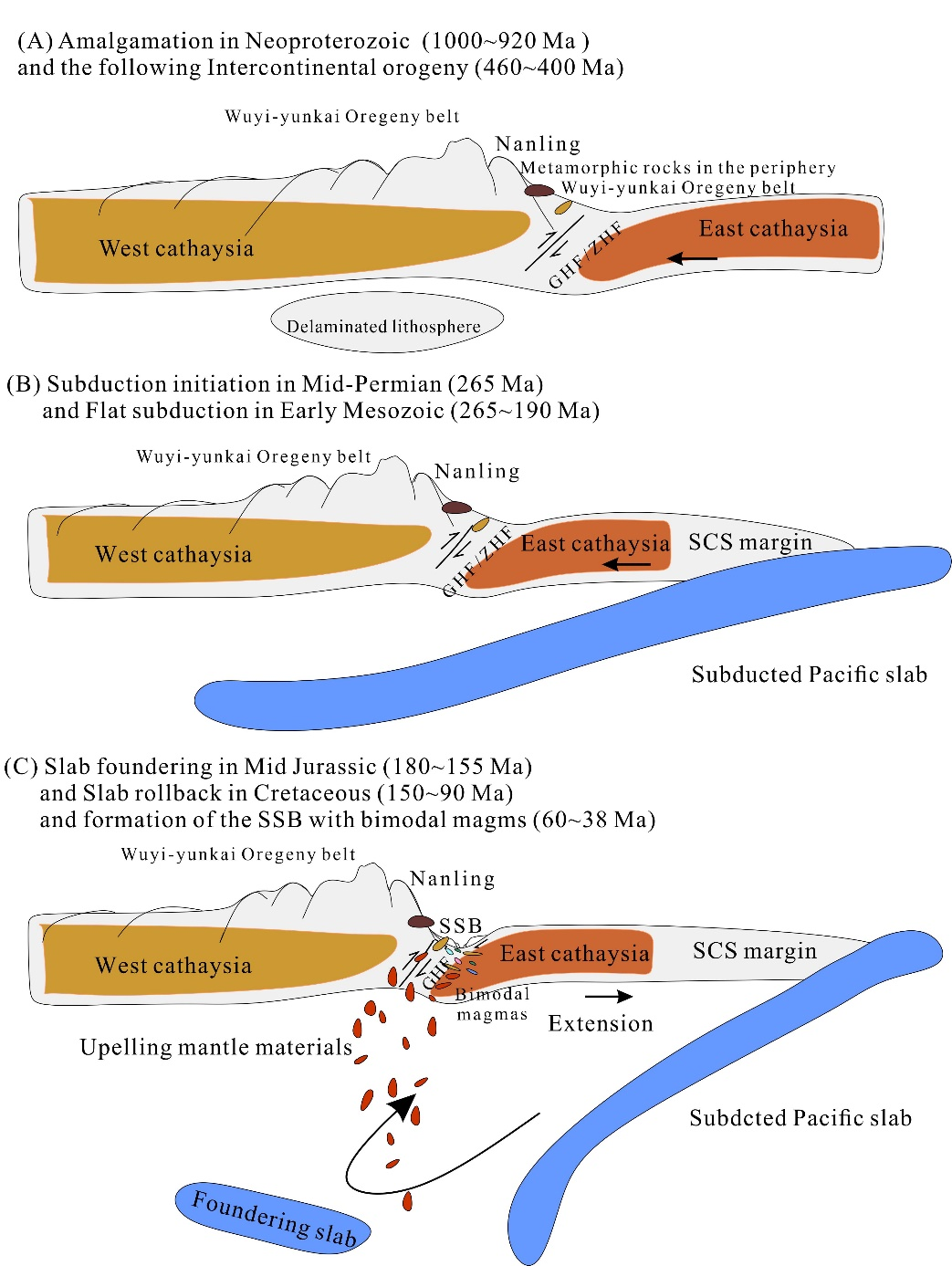

台阵数据采集时间从2019年5月15日至2019年7月2日,总共得到波形数据约5.7T,记录到Mw≥5.5级远震16个。基于远震接收函数偏移成像方法,切开了沿剖面的地壳,直观显示了地壳内部变形特征。研究结果中,最明显的特征是莫霍面至沿海方向出现抬升,这与被动边缘大陆和伸展构造总体背景一致。短周期密集台阵接收函数叠加剖面显示,莫霍面在南岭造山带与三水盆地过渡区下方出现错断。根据结果推断,该错断很可能是高要-惠来断裂的深部延伸,代表了华夏块体的拼接遗迹。结合其他证据,认为三水盆地中广泛分布的早期长英质岩浆可能是岩石圈物质被挤压到浅部从而进一步喷发的结果,这和该区域相对较高的布格重力和大地热流结果相吻合。三水盆地中部零星分布的玄武质岩浆可能与高要-惠来断裂的深部延伸有着密切关系,后者作为热物质上涌的通道,为来自地球深部的玄武岩浆提供了一条上升便捷通道。结合块体拼接部位和盆地演化的关键证据,我们还提供了华南块体西南区域构造演化模式示意图。

本研究是地球物理和地质学相结合的典型工作,基于密集地震观测资料得到的高精度地壳结构揭示了华夏地块新老构造演化过程,充分展示了我院多学科结合的特色和优势。

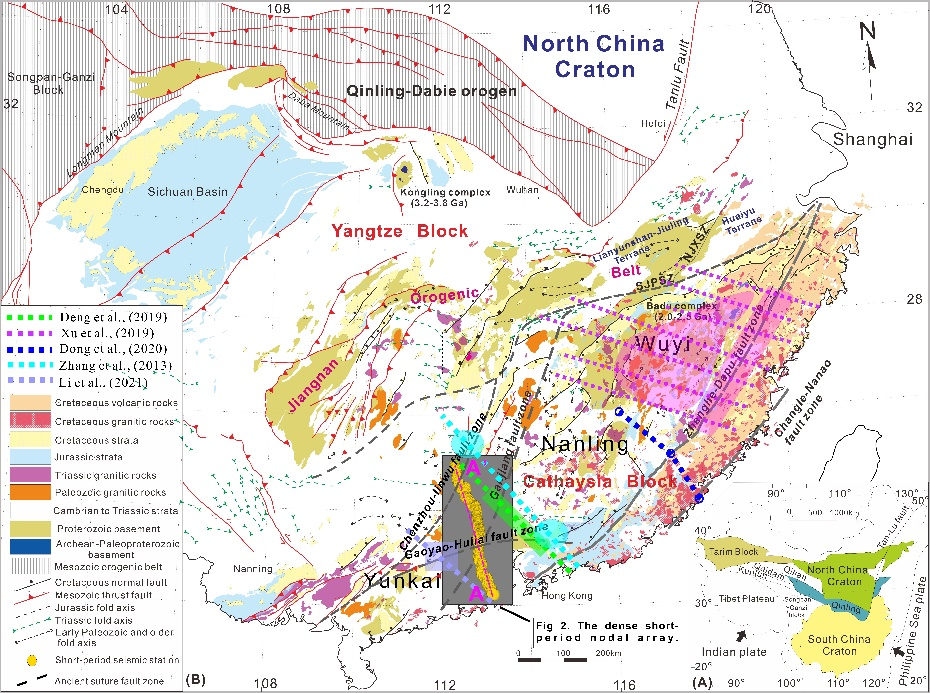

图1 华南块体构造背景

图2 短周期密集台阵及区域构造背景

图3 H-k结果

图4 接收函数叠加排列剖面

图5 华南块体西南区域构造演化模式示意图

上述研究成果以我院研究生黄河为第一作者,沈旭章教授为通讯作者发表于国际专业顶级杂志《Geoscience Frontiers》,文章索引如下: Huang, H., Shen, X., Xu, J., Gao, R., Wang, W., Zhou, Q., and Huang, Q., 2022, Remnants of the amalgamation of the East and West Cathaysia Blocks revealed by a short-period dense nodal array: Geoscience Frontiers, p. 101482 https://doi.org/10.1016/j.gsf.2022.101482.

图文:黄河

校稿:沈旭章

编辑:张珍珍

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟