科研动态 | 我院硕士研究生张婉琴在ECL上发表文章:植物释放硫酸盐、磷酸盐、含金属纳米微粒

植物作为生态系统中重要的一环,其对生态环境的影响不可忽视。以往的研究发现,纳米微粒可以从植物根部等直接进入植物体内并通过组织进行转移,且在植物切片中确切发现了纳米微粒的存在,曹建劲教授团队提出植物呼吸作用可以释放纳米微粒。

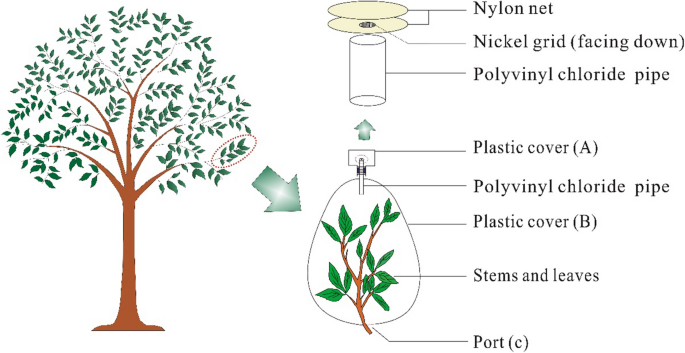

曹建劲教授团队对纳米微粒的研究已长达20余年,研究涉及土壤气固体、地下水、断层泥和动植物中的纳米微粒,发表了一系列学术论文并获得国家发明专利授权。基于上述设想,该团队设计并自制了一种新的采样装置(图1),对广东佛冈和湖南祁东的四种植物进行采样。

图1:取样装置图

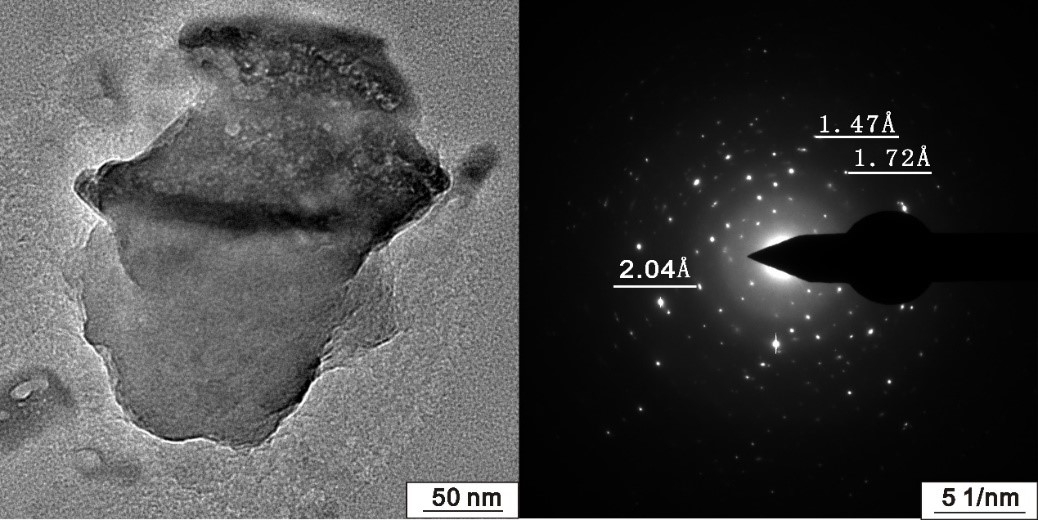

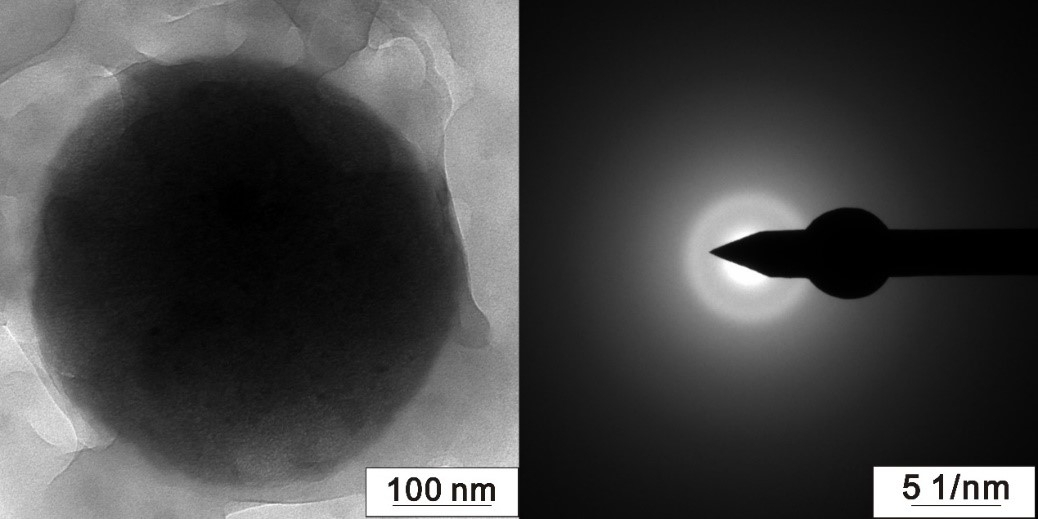

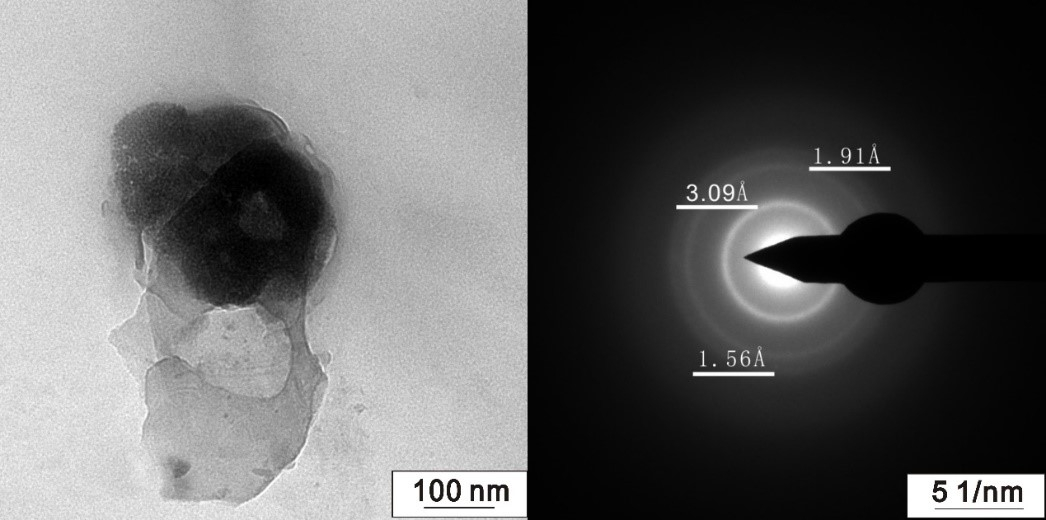

利用场发射透射电子显微镜对样品进行分析,结果表明,这些微粒可大致分为三类:以硫酸盐为主要成分的纳米微粒(图2)、以磷酸盐为主要成分的纳米微粒(图3)和含金属成分的纳米微粒(图4)。它们具有单体和聚合物两种形式。形态无定形的,大多不规则,磷酸盐颗粒多呈圆形。大小多为50-300 nm。

图2 以硫酸盐为主要成分的微粒

图3 以磷酸盐为主要成分的微粒

图4 含金属成分的微粒

相比于早先研究发现的植物产生的挥发性有机物,这是首次在植物呼出成分中发现无机纳米微粒,这对植物呼吸作用做出了重要补充。换句话说,植物可以呼吸作用的方式,直接释放无机固体微粒进入大气并影响大气的组成,这是物质循环的又一途径,需重新估量植物对环境的影响。鉴于其广泛性,我们对全球植物产生的微粒量进行了估计,结果表明,全球每月约可产生 5.066 × 1019个纳米微粒。这些粒子受人为影响较小,又不同于矿产、火山等特殊微粒生成机制,它们将在全球持续且稳定地产生并影响着大气环境。相比于大气中常见的微粒,它们的小尺寸效应将导致更远的迁移距离和更长的沉降时间,植物或许对环境领域产生更深远的影响。

本文以我院硕士研究生张婉琴为第一作者,曹建劲教授为通讯作者发表在知名刊物Environmental Chemistry Letters(中科院分区一区),引用如下:Zhang, W., Cao, J., Luo, X.,Qiu, J., Qi, Y. Plants emit sulfate-, phosphate- and metal-containing nanoparticles. Environmental Chemistry Letters (2023). https://doi.org/10.1007/s10311-023-01567-5

图文:张婉琴

校稿:曹建劲

初审:黄荣

审核:张照

审核发布:何晓钟