我院硕士生李豪在Scientific Reports上发表文章:南海北部海底通信光缆对小地震响应特征分析

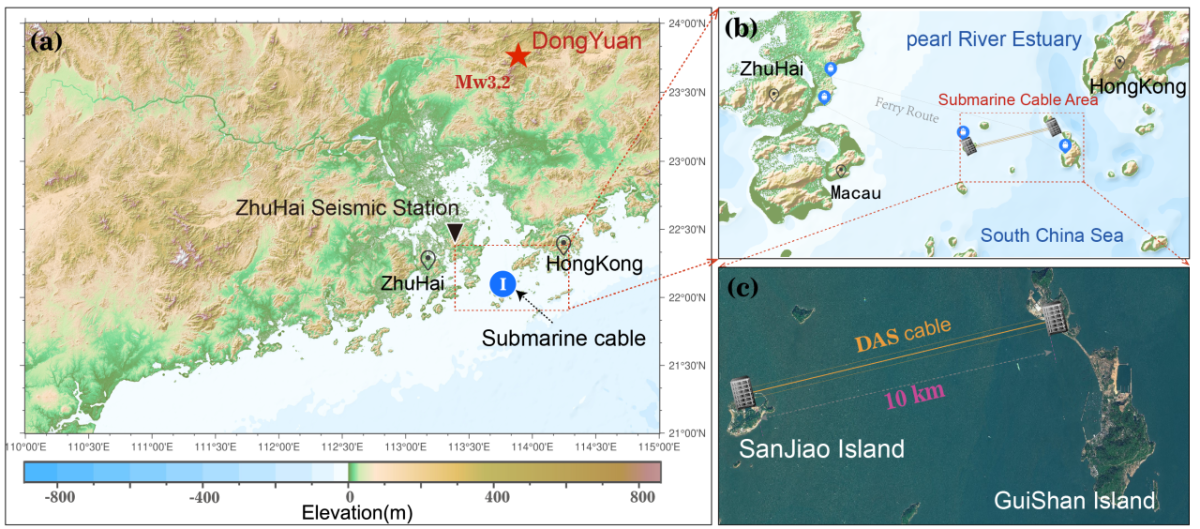

我院沈旭章教授团队与电子与信息工程学院李朝晖教授团队合作对近岸海底通信光缆小震响应特征进行了研究,研究成果近日以我院硕士研究生李豪为第一作者发表于Nature旗下期刊《Scientific Reports》(Q2,影响因子3.8)。本文在南海北部珠江口海域,如图一所示,通过分布式声波传感(DAS)技术,成功将一段10公里长的商用海底通信光缆改造为约5000个高灵敏度观测点组成的地震动监测阵列,进行地震动连续观测,其记录资料为研究周边地震、高分辨率地下结构及海底异常噪声提供了丰富资料。

图一:南海北部研究区位置及观测系统

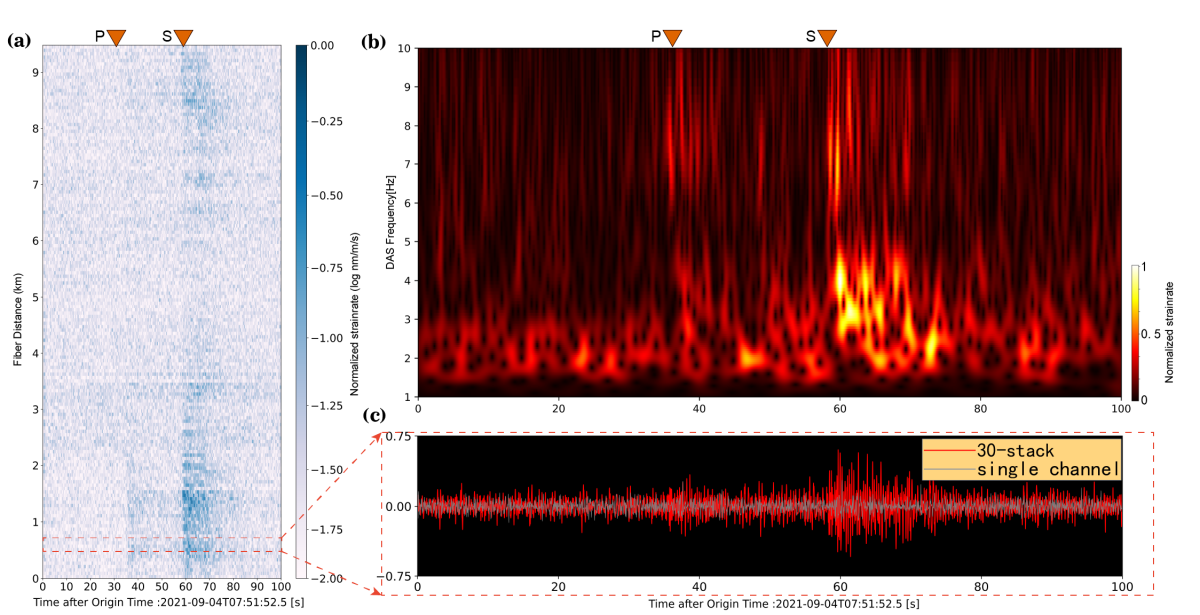

在浅海环境中,强烈的表面重力波(0.03-0.5Hz)和固液耦合产生的Scholte波(0.3-2Hz)给地震信号监测带来巨大挑战。研究团队通过对10次局部地震事件的观测数据分析,发现原始DAS信号中信噪比普遍低于0.5,地震波形几乎完全被环境噪声掩盖。图二展示了典型地震事件的原始信号时频特征,可见低频噪声能量显著高于地震信号频段。

图二:原始型号频段分析

为解决低信噪比这一难题,作者使用三类降噪方法。首先采用波形叠加方法,将信噪比提升至1.2-1.8;随后运用离散小波变换(DWT)进行频域滤波,重点提取2-10Hz的地震信号;最后通过集合经验模态分解(EEMD)进一步优化信号质量。图三对比展示了处理前后的波形变化,经过全套处理方法后,地震信号的P波和S波相位清晰可辨。

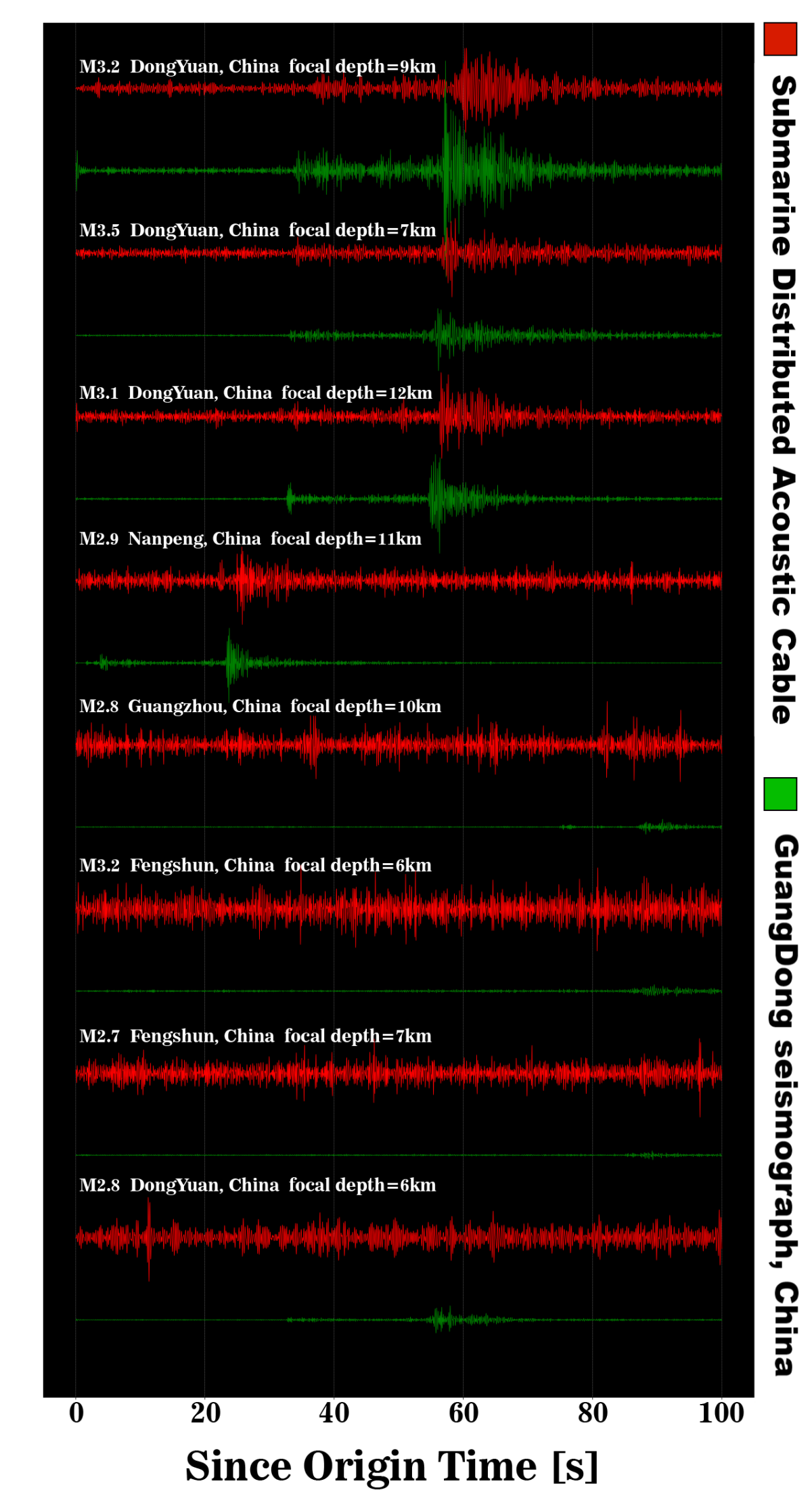

图三:离散小波变换去噪后的地震信号

研究发现,光缆与海床的耦合状态会显著影响地震监测效果。有趣的是位于海底斜坡段的光缆由于特殊的重力作用,表现出比其他平直区段更优的地震波接收能力,特别是对S波的响应更为灵敏。这一现象可能反映了海底地形对DAS监测的特殊影响。通过与传统地震台站记录的对比,可以看到耦合状态良好的区段确实能够捕捉到相对清晰的地震波形。这些观察或许能帮助我们更好地理解海底光缆在地震监测中的表现。

本文对记录的10次地震事件数据进行了系统分析。通过波形叠加、离散小波变换和集合经验模态分解等处理方法,从强噪声背景中提取出了部分地震事件的波形信号。其中4次地震的波形特征较为明显,如图四所示,能够识别出P波和S波的到时。将这些波形与珠海地震台站的记录进行对比,发现两者在主要震相上具有相似性。分析结果表明,在特定条件下,现有的商用海底通信光缆可以记录到局部地震事件的地震波信号。

图四:处理后信号与地震台信号对比

该研究的创新价值在于,系统验证了浅海通信光缆用于地震监测的可行性,为利用全球现有海底光缆网络开展地震观测提供了重要参考信息。据统计,目前全球海底通信光缆总长超过120万公里,这项技术的大规模应用将革命性降低海洋地震监测成本,有望构建覆盖全球海洋的地震预警网络。

我院李豪硕士研究生为本文第一作者,沈旭章教授为通讯作者,合作单位包括我校电子与信息工程学院李朝晖教授和陈少义博士生。

相关数据已在Figshare平台共享(DOI:10.6084/m9.figshare.26390881)算法代码也已开源,供学术界和工业界参考应用。

论文信息:Li, H., Shen, X., Li, Z. et al. Local earthquake response on the submarine communication cable in the northern South China Sea. Sci Rep 15, 12900(2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-93682-2

图文:李豪 沈旭章

编辑:吴春鑫

初审:王玉琨 黄荣

审核:王伟涛 徐永怡

审核发布:孔晓慧