我院博士研究生谭家炜在PEPI上发表文章:背景噪声层析成像揭示南迦巴瓦地区地壳剪切波速度结构

近日,我院博士生谭家炜与导师沈旭章教授等人在国际地学期刊《Physics of the Earth and Planetary Interiors》(JCR:2.4/Q2)上发表了南迦巴瓦构造结的浅层三维剪切波速度结构的最新研究成果,文章题目为“Crustal shear-wave velocity structure of the Namche Barwa massif, eastern Himalayan Syntaxis, Tibet from ambient noise tomography”。

喜马拉雅东构造结又称南迦巴瓦构造结,是印度板块与欧亚板块碰撞的前缘地带。这里构造活动强烈、地震频发,被誉为“地质演化的天然实验室”。然而,受限于复杂地形与环境,此前对该区域浅层地壳结构的认识仍较模糊。

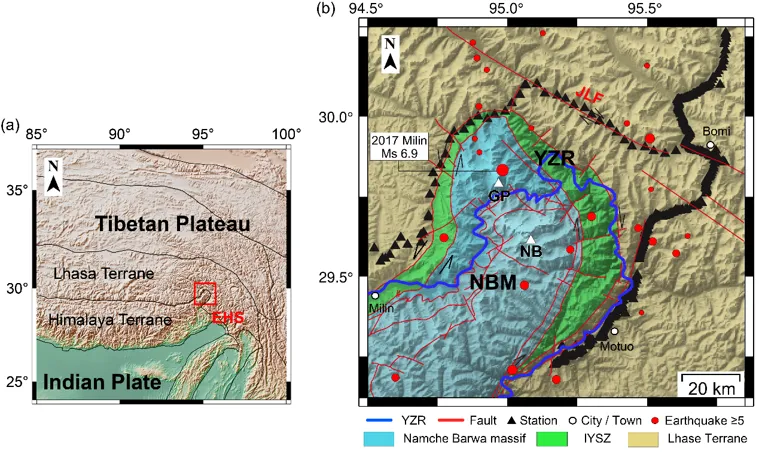

我院沈旭章教授课题组于2020年6月-7月在南迦巴瓦山及周边区域布设了374台短周期三分量节点地震仪,组成平均间距仅1公里的密集台阵,连续记录约35天数据。利用短周期密集地震台阵记录的连续波形数据,通过背景噪声面波层析成像方法,精细刻画了西藏东喜马拉雅构造结南迦巴瓦地区0-6公里深度的三维地壳结构,为理解青藏高原碰撞造山带动力学演化提供了重要依据。研究中使用的短周期密集地震台阵的位置如图1所示。

图1 研究区(a)、台站布设位置(b)

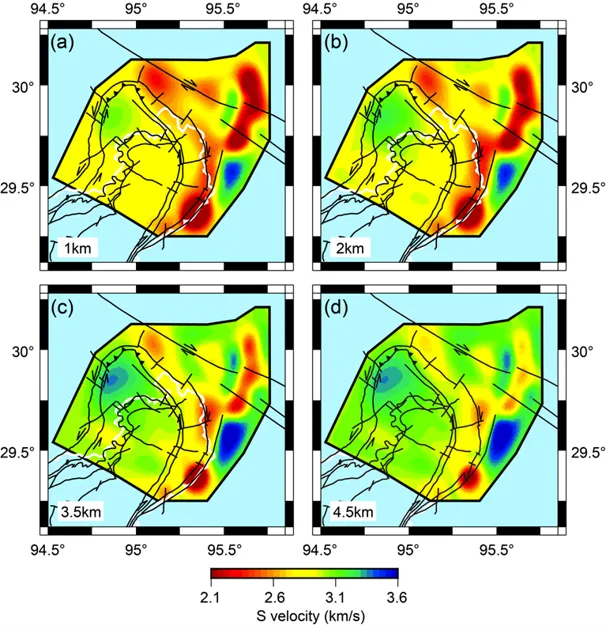

基于短周期密集地震台阵的背景噪声面波层析成像,对南迦巴瓦地区周边的浅层地壳结构进行了高分辨率的成像(图2),主要结果如下:

(1)浅部地壳横向不均一性显著:印度-雅鲁藏布缝合带(IYSZ)及嘉黎断裂带(JLF)沿线呈低速异常,反映出该区复杂的断层与破碎带特征。南迦巴瓦峰(NB)和加拉白垒峰(GP)下方存在高速异常,推测是深部地壳物质上涌侵入浅层的表现;

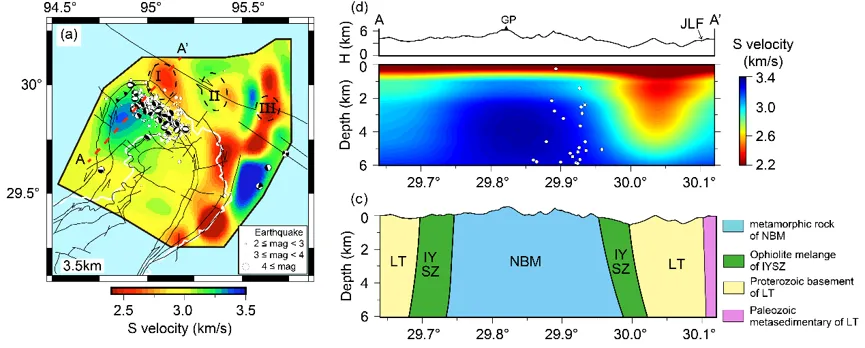

(2)地震活动与结构关联:区域内大多数Ms 3.5以上地震多集中于高低速度过渡带,揭示了地壳速度异质性与应力积累的密切关系(图3)。2017年米林Ms 6.9地震震源区也位于速度过渡带,为震源定位和动力学解释提供了重要依据。

图2 不同深度下背景噪声面波层析成像结果

图3 地震事件分布(a)、AA’剖面层析成像结果(b)、AA’剖面岩性简图

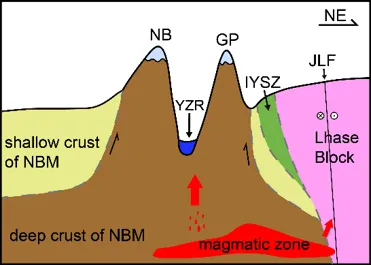

结合前人的地球物理研究,讨论南迦巴瓦地区深部物质上涌与浅层断裂活动的耦合作用,可能是驱动该区域快速隆升与强震频发的重要机制(图4)。该成果不仅深化了对青藏高原东缘碰撞前缘构造演化的认识,还为区域地震灾害评估提供了精细的地壳结构模型。

图4 南迦巴瓦地区地壳构造和岩浆作用示意图

本研究由国家自然科学基金(42230305)、第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0701-02)及广东省引进创新科研团队计划(2017ZT07Z066)联合支持。论文第一作者为我院博士研究生谭家炜,通讯作者为沈旭章教授,发表在国际知名期刊《Physics of the Earth and Planetary Interiors》:

Tan, J., Shen, X., Cheng, S., Gao, R., Wang, W., 2025. Crustal shear-wave velocity structure of the Namche Barwa massif, eastern Himalayan Syntaxis, Tibet from ambient noise tomography. Physics of the Earth and Planetary Interiors 363, 107363. (https://doi.org/10.1016/j.pepi.2025.107363)

供稿: 谭家炜 沈旭章

排版:戴润生

初审: 王玉琨 黄荣

审核: 王伟涛 徐永怡

审核发布: 孔晓慧