地球宝藏之红色基因|珊瑚礁里闪耀的师者初心

【编者按】中山大学地球科学(地质学)学科自1924年创立以来,已走过百年历程。在漫长的岁月里,一代代地科人以山川为课堂,以锤凿为笔墨,在广袤的华夏大地上书写了无数动人的科学篇章。他们采撷的地质标本,不仅是科研的基石,更凝结着“艰苦创业、爱国奉献”的红色基因。为此,学院特别推出“地球宝藏之红色基因”专栏,通过讲述标本背后的故事,展现中大地科人扎根大地、勇攀高峰的奋斗足迹,激励后来者以老一辈科学家为榜样,在新时代地质报国的征程上砥砺前行。

西沙珊瑚脑

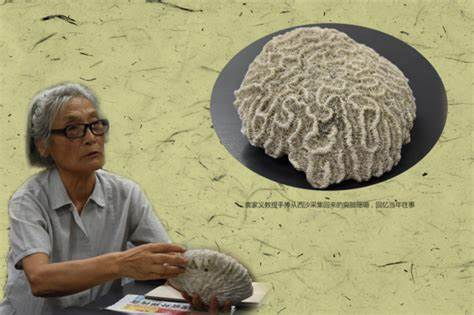

在中山大学地质矿物博物馆里,静静陈列着一块来自西沙群岛的珊瑚标本。它表面斑驳的纹路里,镌刻着四十年前那一段炎炎夏日的科考时光——1980年,袁家义老师跟随科考队深入西沙群岛,在石岛陡峭的崖壁上,采集了这块承载着地质奥秘的珊瑚。

如今,它不仅是珍贵的科研与教学样本,更是一把打开时光的钥匙,让我们窥见一代代地学教育者用毕生书写的科研故事。

标本背后的故事

这块珊瑚标本背后,藏着一个关于科学求真的故事。1980年,袁家义在三亚榆林港附近开展野外工作,意外获得了前往西沙群岛进行实地考察的机会。她的主要任务是评估石岛的地质条件,以确定其是否适宜建设船厂,同时,她心中也怀揣着一个学术梦想:寻找当时学术界热议的“海滩岩”。

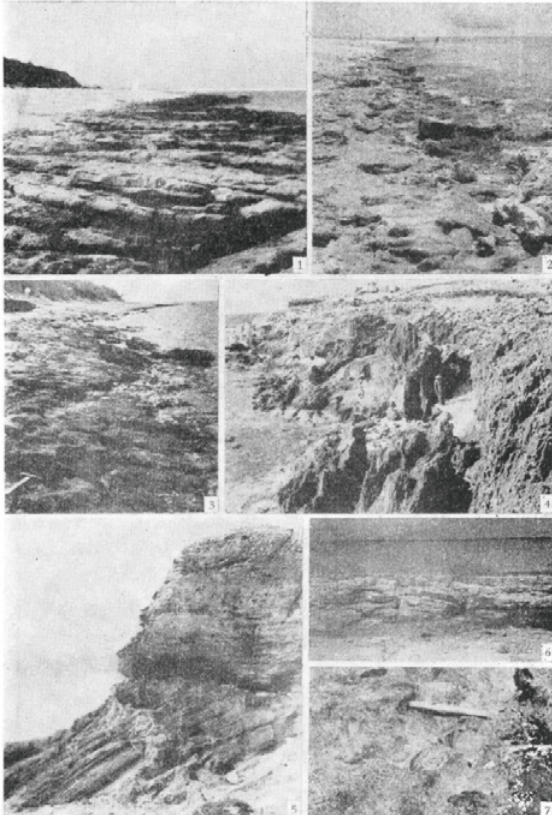

为了确保考察工作的精确性和完整性,袁家义和她的同事不辞辛劳,轮流在深夜起床,摸黑处理采样机,以收集宝贵的地质样本。白天,当潮水退去,她赤脚跋涉在石岛上崎岖的陡崖之间,不畏艰难,只为确认那些岩石是否属于传说中的“海滩岩”。经过严谨的考察和分析,袁家义认为:石岛上的陡崖中,仅有一小部分是海滩岩,而其余大部分则是沙灰岩,这是一种属于灰岩的岩石。这在一定程度上纠正了当时学界对“海滩岩”的一些误解,为地质学领域提供了新的见解。

为了纪念这段难忘的科学探索之旅,她将从西沙群岛带回的一块珊瑚标本捐赠给了系里的地质矿物博物馆,这不仅是她个人对科学事业的一份贡献,也是对那段特殊经历的一种珍贵纪念。

中大地科人的西沙情缘

1928年5月,中山大学矿物地质系教授朱庭祜和朱翙声开展首次西沙科考,对西沙群岛磷矿(鸟粪)做了具体细致研究,相关成果纳入沈鹏飞所编《调查西沙群岛报告书》,填补了当时学术界在这一地区调查研究的空白。朱庭祜先生同时注意到,西沙群岛不仅矿产丰富,而且风景秀丽,是海洋地质教育基地的极佳选择,为西沙群岛成为中山大学校产做出了重要贡献。

1983年4月,地质系梁百和教授跟随“海南岛及西沙群岛现代碳酸盐沉积科学考察团”奔赴西沙群岛,主要考察了东岛、石岛和永兴岛的珊瑚礁,厘定了有明显风成沉积标识的灰岩和海滩沉积物经过礁结形成的现代海滩岩。

1987年,为更全面地认识南海北部及周边的地质地貌特征并获取相关岩石和沉积物样品,邹和平、夏法和王建华三位教授踏上了前往西沙的科考之路。

2022年6月,学院教师代表参与“中山大学”号海洋综合科考实习船重返西沙活动,放飞气象探测气球,祝福百年地科再创辉煌!

【结语】

如今,这块传承老一辈红色基因的珊瑚标本成了受欢迎的“思政教具”。当青年学子透过放大镜观察珊瑚的纹路时,相信他们看到的不仅是古海洋环境的密码,更读懂了一辈辈地科人的坚守。

西沙碧波中,属于中大地科人的故事,还在继续……

策划、初审:黄荣

审核:徐永怡

审核发布:孔晓慧